中秋前后,兴化戴南镇姜太村的空气里混着两种味道:一种是稻花灌浆时特有的清甜,另一种是河边芦苇被太阳烤出的草木香。84岁的老校长吴春尧每天6点准时出门,沿着4.8公里的黑色柏油路快走三圈,他管这条路叫“咱村的环城路”。谁能想到,六年前这里还是“晴天一身灰、雨天一身泥”的烂泥沟,连收粮车都进不来。

一、一句唱词救下的芦苇荡

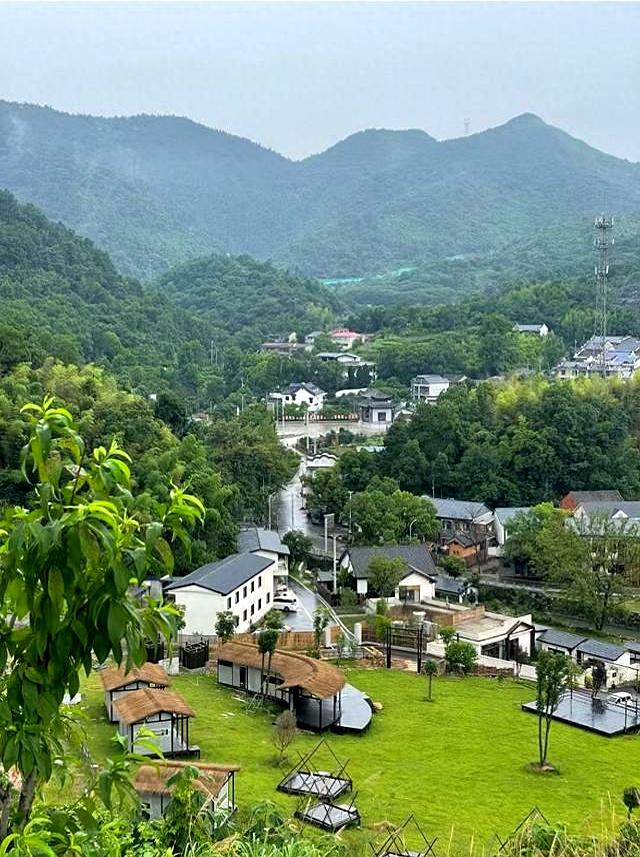

2018年春天,镇里要把小河边的老芦苇全部割掉,理由是“影响美观”。村党总支书记吴庆枫拿着镰刀到现场,忽然想起《沙家浜》里那句“芦花放、稻谷香、岸柳成行”,当场把镰刀别回腰间。“刀下留苇”的决定,让这片原本要被清理的荒滩成了如今游客拍照的打卡点:高处松柳、中层稻浪、低处芦苇,三层景观层次分明,秋天风一吹,白茫茫的芦花像给河岸镶了道银边。

吴庆枫是江苏省作协会员,他把写作的思维用在村庄规划上——先定调子,再落笔。芦苇是调子,稻田是底色,路网就是线条。2018年兴化千亿产能高标准农田建设项目落户原茅山镇,镇里把2400多万元投资的“主战场”放到基础设施最薄弱的姜太村,看中的正是这股“把文章写在大地上”的劲头。

二、一条路带来的连锁反应

项目新建4.8公里公路、11座桥梁,把4100亩耕地切割成12个方正的“田字格”。过去村民卖粮得用小板车推到3公里外的县道,现在13米宽的柏油路直接通到田头。种粮大户李爱林两口子承包了400亩,去年新买的大马力收割机从家门口一路开到地里,“以前收一亩要85块油钱,现在65块就够了,省下的就是纯利”。

路通了,地值钱了。2022年村里土地流转均价从每亩850元涨到1100元,光这一项集体就多收了30多万。吴庆枫把这笔钱又砸在路上——自筹资金修了1.6公里“毛细血管”支路,把12个田块串成网。现在全村没有一块地离主干道超过200米,84岁的老校长开玩笑说:“以前赶集像取经,现在晨跑像遛弯。”

三、120万花出的性价比

2023年春节,村民在网格群吐槽“回家没地停车”。正月初七,村两委把环境整治清出的8亩废地铺上植草砖,建了3处生态停车场,总共花了不到20万。最有意思的是沿河那处,直接把废旧水泥船切割成两半,一半扣在岸边当景观,一半掏空种上菖蒲,成了孩子捉迷藏的“海盗船”。

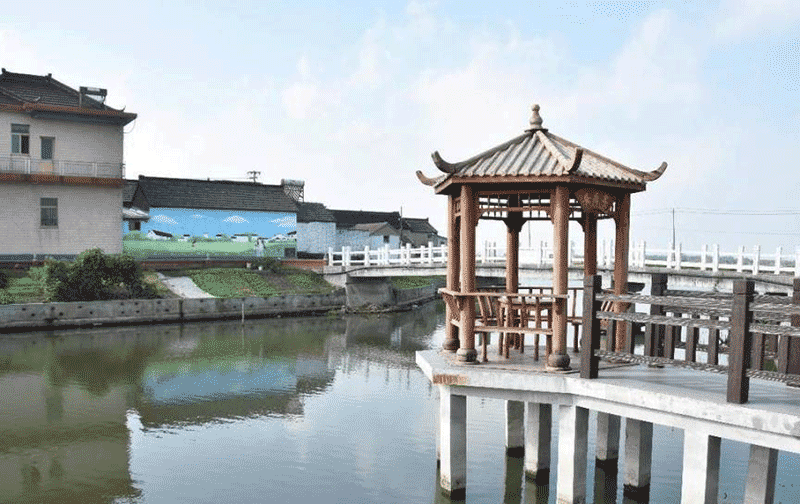

真正的大头是500平方米的村民广场。120万投资里,60万用于硬化场地,40万做了仿古码头和驳岸,剩下20万买了20套健身器材。广场竣工那天,村民自发凑了3000块买了1000挂鞭炮,从早上8点放到中午12点。现在每天傍晚,跳广场舞的大妈和打篮球的小伙子各占半场,连隔壁裴马村都有人骑电动车过来凑热闹。

四、藏在细节里的方法论

项目资金“打捆用”:把高标准农田建设、一事一议、人居环境整治等6个渠道的资金捆在一起,避免“铁路警察各管一段”。修路时同步预埋污水管道,现在广场边上的公厕直接接入主管网,省了二次开挖的冤枉钱。

景观营造“留旧物”:拆猪圈留下的青砖,垒成广场边的矮墙;废弃石磙刷上红漆,成了景观节点;就连老芦苇都没浪费,村里妇女编了200顶草帽,中秋节三天卖了4000多块。

后续管护“分片包”:12条支路分给12个村民小组,谁家地头谁负责,年底评比“最美田埂”。广场健身器材有二维码,扫码报修30分钟内响应,后台数据显示,今年夏天共处理17起螺丝松动,都是本村在外读书的机械专业大学生远程指导。

五、数据里的幸福感

2023年村集体收入突破180万,比2018年翻了四番;常住人口从1270人回升到1410人,其中35岁以下增加了42人;土地流转率从68%提高到93%,撂荒地归零。最直观的是快递数据:村里菜鸟驿站日均派件从2020年的35件涨到今年的120件,取件的多半是返乡创业的年轻人。

老校长吴春尧把这些年写的打油诗整理成册,扉页上写着:“路是躺着的碑,碑是立着的路。”六年前他出门拄拐杖,现在能空手走5公里。问他秘诀,老人指着远处金黄的稻浪笑:“地是刮金板,路是刮金刀,刀快了,金就刮得多了。”

六、给同类村庄的三句话

第一句:别急着砍树填河,先想想老祖宗为什么把村子选在这儿。第二句:把钱花在离村民最近的地方,一条路、一盏灯比高大上的景观管用。第三句:乡村振兴不是建景区,是让留下的人过得更体面,让出去的人记得住乡愁。

姜太村的芦苇又开花了,白茫茫的一片。吴庆枫站在仿古码头上说:“等这批芦苇老了,我们不割,留着给明年的候鸟。”远处,收割机正在稻田里画出一道道金色的波浪,机器轰鸣声惊起一群白鹭,它们掠过芦苇,掠过村庄,掠过那条被老人称为“环城路”的柏油大道,飞向更远的蓝天。