哔——”终场哨响,晋江体育馆的记分牌定格在99∶87。福建晋江队把首届全国“村BA”总冠军奖杯高高举起,看台上仕春村73岁的陈阿婆笑得合不拢嘴:“这是我们村的荣誉,也是整片土地的翻身仗。”

很多人只看见一场篮球决赛的热闹,却没看见热闹背后那条“社会力量+政府引导”的暗线——正是它,把晋江从“鞋都”拉进了“共富样板”的聚光灯下。

一块回拨地的逆袭:从“烫手山芋”到年收85万

仕春村南区第五网格旁,曾经是一块因历史遗留问题闲置了12年的回拨地,杂草比人高,村民绕着走。2023年,晋江启动“百企帮百村”,恒安集团抛来橄榄枝:村集体出地,企业出资,共建5000㎡综合大楼。合同写得直白——前20年租金保底85万元/年,每五年递增10%,收益优先用于老人每月200元养老补贴、大病医疗二次报销、村道亮灯。

“以前这块地谁提谁头疼,现在成了‘聚宝盆’。”仕春村党委书记陈志胜指着正在安装玻璃幕墙的工人,“大楼还没正式招租,一层临街店面已经被连锁药店和奶茶店预订一空。”

这只是177个“村企共建”项目的缩影。晋江市农业农村局提供的数据显示:三年里,企业、乡贤、社会组织累计投入43.7亿元,带动228个公益类社会组织、超5000名志愿者进村。钱和人的流向,彻底改变了乡村的资产负债表。

“造血+输血+活血”:资金池的三道阀门

乡村振兴最怕“一哄而上、一哄而散”。晋江的办法是给资金装上阀门:

- 造血——村集体股份经济合作社全面铺开。2022年,磁灶镇大埔村把旧瓷窑遗址打包成“陶瓷文创园”,村集体占股51%,企业占股49%,门票、研学、直播带货三项收入去年突破600万元,村民每股分红1200元。

- 输血——财政奖补“阶梯式”到账。晋江市财政每年拿出1.2亿元专项,按“启动—建设—运营”三阶段拨付,项目不运营、资金不尾款。2024年,英林镇湖尾村滩涂赶海项目因客流未达标,被暂缓尾款300万元,倒逼运营方升级安全设施和体验内容。

- 活血——“乡村振兴日”搭台,社会资本唱戏。每年11月第二个周六,晋江把全市最好的酒店宴会厅免费留给乡村路演。2024年现场签约28个项目,涵盖鲍鱼深加工、民宿集群、冷链物流,平均每个项目撬动社会资本1.5亿元。

三道阀门一开一合,村集体经济经营性收入超百万的村(社区)从2022年的43个增至2024年的87个,农民人均可支配收入三年连跳三级:3.2万→3.35万→3.5万,年均增速8.2%,跑赢了城镇居民1.5个百分点。

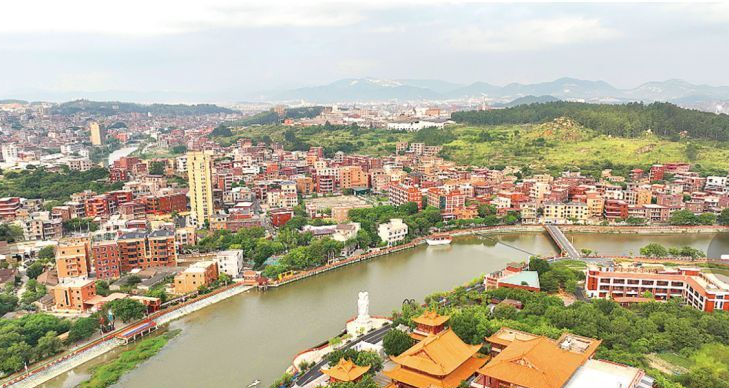

滨海示范带:47个村庄的“十美”实验

从金井镇南江村鲍鱼养殖基地的观景平台望去,蓝色浮球方阵延绵到天际。村支书谢清源掰着指头算:“一亩鲍鱼年产值4.5万元,比传统对虾高一倍;村里新修的滨海栈道,旺季一天能卖2000碗鲍鱼面。”

2025年启动的滨海生态乡村振兴示范带,横跨6镇47村,面积104.89平方公里,核心是“十个美丽”:美丽家园、美丽田园、美丽海岸、美丽民生……每个村认领一个“美丽”,再串珠成链。

深沪科任村认领“美丽渔耕”,废弃造船厂改成“两岸驿站”,台湾青年林世伟的“凤梨酥工坊”月销3万盒;龙湖衙口村认领“美丽侨乡”,施琅纪念馆旁的老仓库变身“番客楼咖啡”,印尼归侨黄秀莲每天现煮300杯“南洋老咖啡”;安海曾埭村认领“美丽田园”,千亩油菜花田上架起研学步道,周末单日客流破万。

晋江市自然资源局数据显示:示范带首批16个节点村,2024年旅游人次同比增长210%,村集体平均增收180万元。更重要的是,47个村庄第一次有了“统一标识、统一运营、统一营销”的滨海IP。

三级示范体系:从“盆景”到“风景”的扩散路径

“点上出彩、线上结果、面上开花”,晋江用三级示范体系回答“典型如何变普遍”。

国家级:磁灶镇大埔村入选“全国乡村治理示范村”,去年接待考察团287批次,村集体顺势推出“大埔经验”研学线路,单次收费58元/人。

省级:27个示范创建村分三批推进,金井镇围头村、南江村等5个首批村已挂牌“省级乡村振兴示范村”,每村获得省财政500万元奖补,但必须完成“五个一”:一个主导产业、一个运营团队、一个品牌活动、一套共富机制、一套数字系统。

市级:58个示范创建项目计划总投资4417.4万元,采用“赛马机制”——半年一评估,排名后10%的项目暂停资金拨付。2024年,东石镇塔头刘村因红色文旅项目进度滞后,被暂缓200万元,倒逼村里引进专业运营团队,3个月后客流增长4倍。

“示范不是终点,是起点。”晋江市农业农村局副局长王清龙说,“我们要让每个村都能找到对标对象,而不是简单复制。”

普通人的账本:乡村振兴到底改变了什么?

48岁的磁灶镇苏垵村村民吴丽婷,2022年把自家三层老宅改成民宿,一楼卖陶瓷文创,二三楼7间客房周末常满房。“以前老公在泉州打工,一年回来两次;现在家门口就能挣钱,他回来跟我一起干。”2024年,她家民宿+文创收入42万元,比老公在外打工翻了一番。

66岁的龙湖镇衙口村渔民施老伯,把渔船改造成观光渔船,旺季每天带游客出海拉网,“一网下去,捞上来的不只是鱼,还有每人150元的船票。”去年,他所在的渔民合作社人均收入12.7万元,比传统捕捞高3倍。

数据背后,是生活方式的彻底转向:2024年,晋江乡村常住人口较2022年回流1.8万人,其中35岁以下占比41%;乡村快递单量三年增长5倍,日均进村快递车从120辆增至680辆。

从“共富”到“共美”的晋江命题

“村BA”夺冠当晚,晋江市委书记张文贤在朋友圈写下一段话:“奖杯是起点,不是终点。我们要让乡村不仅有篮球的呐喊,还有文化的低吟、产业的轰鸣、青年的脚步。”

2025年,晋江将启动“乡村CEO”计划:面向全国招聘100名30岁以下青年,派驻示范村担任运营总监,年薪20万元起,村集体占股企业分红另算。同时,设立1亿元“共富基金”,专门用于支持村民二次创业、非遗工坊、乡村音乐节等“软项目”。

从一块回拨地的85万元年租金,到43.7亿元社会资本的大合唱,再到滨海示范带的“十美”实验,晋江用三年时间证明:乡村振兴不是简单的“输血”,而是激活每一寸土地、每一个人、每一种可能的“造血”系统。

正如陈阿婆在“村BA”决赛现场喊的那句闽南话:“咱厝的球赢了,咱厝的日子更会赢!”