国庆中秋双节假期,安徽桐城范岗镇杨安村迎来客流高峰——日均游客超1.5万人次,水上乐园欢声笑语,心形湖心岛露营帐篷错落有致,沙滩上孩子们堆砌沙堡,垂钓区钓客悠然自得。这个距桐城市区仅6公里的村庄,已从昔日普通村落蜕变为集智慧农业、富锌田园与休闲旅游于一体的乡村振兴示范点,成为周边居民近郊游的热门目的地。

杨安村的蝶变并非偶然。近年来,该村以科技赋能农业、产业融合驱动、生态文化并重为路径,构建“一园一区一带”现代产业体系,走出了一条农业高质高效、乡村宜居宜业、农民富裕富足的和美乡村建设新路。

科技种出“高产高质”番茄

杨安村的变化,始于一座“会思考”的温室。走进凯盛浩丰(桐城)现代智慧农业产业园,273亩连栋温室在阳光下熠熠生辉。这里是安徽省首个现代智慧农业产业园,其二期项目于2024年8月投产,采用半封闭式设计,配备专业制冷系统,可精准调控温湿度、光照与二氧化碳浓度。

温室内部科技感十足:846个传感器与2330个控制器组成智能环境调控网络;双层幕帘系统根据光照与温度自动开合;环流风机确保气候均匀;通风口安装0.4mm精度防虫网,结合黄板、天敌昆虫等生物物理手段,实现全程零化学农药使用。

“我们种的是樱桃番茄和粉番茄,采用吊蔓式无土栽培,一年生长期茎秆可达16米。”凯盛桐城公司总经理吕生介绍。基质使用岩棉,每季更换,杜绝土传病害与重金属污染;授粉则依靠熊蜂,避免激素干预,确保果实自然成熟、风味浓郁。

得益于这套系统,产业园单平方米番茄年产量超25公斤,是传统温室的6至8倍,产品直供长三角、珠三角高端商超,供不应求。更可贵的是,项目每年为村集体稳定增收20万元,带动百余名村民就近就业,年发放劳务工资超300万元,真正实现了“科技兴农、农民受益”。

“一园一区一带”激活乡村经济

有了智慧农业打底,杨安村并未止步于单一产业发展,而是顺势构建“一园一区一带”产业格局,推动多业态协同共进。

“一园”即智慧农业产业园,作为核心引擎;“一区”指5000余亩富锌香米基地。依托当地富锌土壤优势,村里推行“党总支+合作社+基地+农户”模式,注册“文都杨安”区域公用品牌,推广“稻油轮作”——秋收水稻后种植油菜,既改良土壤,又增加一季收益。该模式使亩均收益提升40%,年销售额突破400万元。

此外,村里还发展190亩瓜蒌子种植、特色果蔬及生态养殖,并配套建设年产值700多万元的番茄包装加工厂,每年再为村集体增收15万元,形成从种植、加工到销售的完整链条。

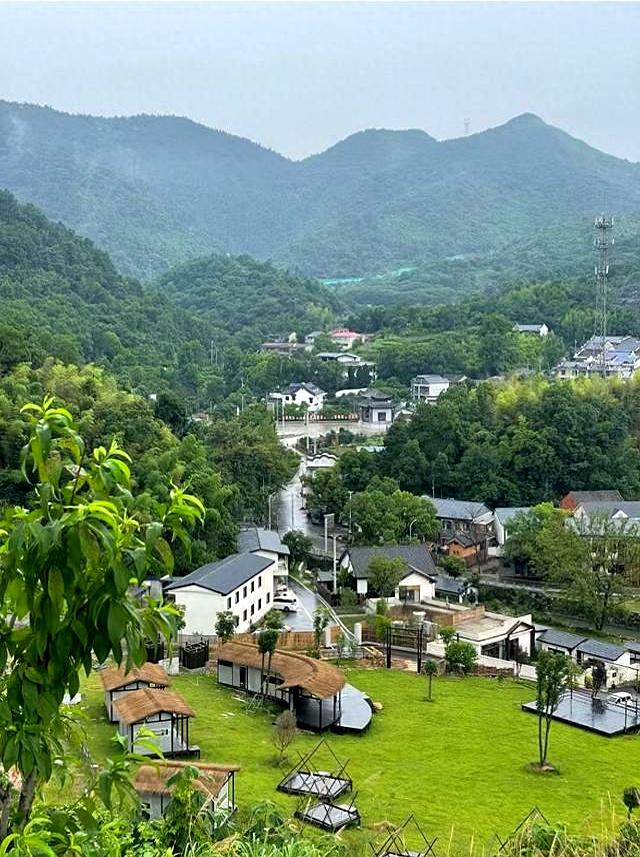

而“一带”则是贯穿全村的“U”形农文旅融合示范带。它将智慧农业、富锌稻田、水域景观、研学基地、露营营地等节点有机串联,实现“农业+文化+旅游”深度融合,让游客既能看科技农业,也能体验田园生活。

打造“可玩可忆”的乡村新场景

杨安村深知,乡村振兴不仅要“富口袋”,更要“美环境、聚人气”。为此,村里盘活大官塘285亩水域资源,打造集垂钓、水上运动、亲子游乐于一体的休闲空间。

国庆期间火爆的“拾趣杨安”项目,正是这一理念的集中体现。该项目投资2700万元,于2024年9月正式运营,虽不收门票,但依靠水上乐园、沙滩、露营、餐饮等多元业态,日均营业额超7万元。

湖心岛被巧妙设计成心形,岛上布局野奢露营区:印第安风格帐篷、北欧木屋、临水观景台各具特色,满足不同客群需求。研学基地则由废弃的余桥小学改造而成,保留校园记忆的同时,增设农耕文化馆、非遗展示馆、学术报告厅和标准化宿舍,可承接百人规模研学活动。

值得一提的是,村里采用“平日研学+周末休闲”弹性运营模式。露营绿地白天用于学生拓展训练,周末迅速切换为家庭露营场景,通过可移动设施提升土地利用效率,实现资源最大化利用。

双塘垂钓综合体同样注重可持续发展。80亩水域设18座亲水钓台,实行“捕大放小”管理,每月补充2000斤鱼苗,保障生态平衡与长期运营。

村集体收入迈向200万元

产业兴旺带来真金白银的收益。2024年,杨安村村集体经营性收入达143万元,预计2025年将突破200万元。这一数字背后,是科技、产业与运营模式的系统性创新。

“下一步,我们计划推出‘大锅灶’自助餐饮,游客钓上来的鱼可以直接加工上桌,增强体验感。”杨安村党总支书记黄加云表示,还将整合周边资源,设计2至3天精品旅游线路,把“造势”与“借势”结合,推动乡村旅游从“一日游”向“过夜游”升级。

如今的杨安村,既有现代温室的科技之光,也有稻浪翻滚的田园诗意;既有孩子们的欢笑,也有老农的欣慰。它没有抛弃乡村的根脉,而是在传承中创新,在融合中发展。

从智慧农业到农文旅融合,从集体经济壮大到农民收入提升,杨安村的实践印证了乡村振兴的核心逻辑:以产业为基、以科技为翼、以生态为底、以文化为魂。这座安庆小村正以“和美乡村精品示范村”的姿态,为安徽乃至全国提供可复制、可推广的乡村振兴样本。未来,随着更多业态落地、服务升级,杨安村的故事,必将吸引更多人前来“拾趣”,也让更多乡村看见希望。