秋季的秦岭北麓,西安市长安区五台街道西尧村的道路上飘散着淡淡花香,平坦的村道干净整洁。10月31日下午,55岁的村民李桂梅收拾妥当,拿起扇子前往村里的家风家训广场,与姐妹们一起跳广场舞。如今,村民们享受着现代化设施带来的便利,“人在画中居”已成为这个村子的日常生活写照。

“现在外来游客都说我们村是花园小镇,但他们没见过这里以前的样子。”李桂梅感慨道。

西尧村的变化始于2018年推行的“积分制”管理。该制度将行政命令转化为激励引导,促使村民从被动接受转变为主动参与。村民姚淑玲表示:“现在每天起床后,我们都会先打扫自家房前屋后的卫生,这些行为都能获得积分。”

西尧村党支部书记张生介绍,该村还创新实施“街长制”,由三级街长负责村内17条巷道的道路保洁、治安维护、文明新风等七个方面的工作。这种模式实现了“小事不出街、急事不出组、难事不出村”的乡村精细化治理目标。

此外,西尧村以“美丽庭院”学堂为载体,开设各类实用课程,组织农户分享家风故事、学习法律知识、制作手工艺品,丰富了村民的精神文化生活。经过多年努力,村民不仅自觉维护自家环境,村里的公共区域也难见烟头踪迹。李桂梅透露,她已和女儿商量好,将来要让外孙在这里度过学前时光。

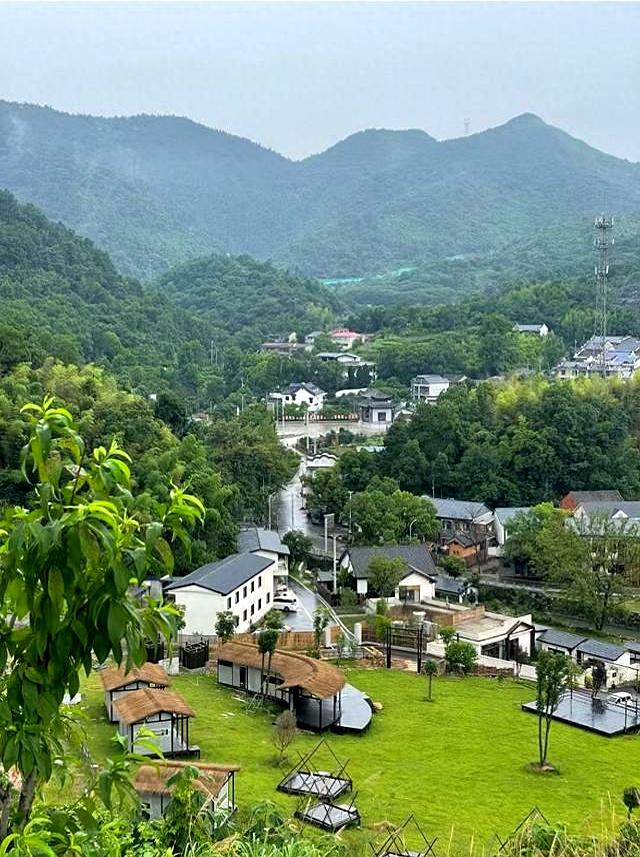

与此同时,在宝鸡市凤翔区城关镇六营村,青瓦白墙的民居错落有致,街道两旁随处可见泥塑元素。这个被誉为“中国美丽休闲乡村”的地方,昔日曾是个道路狭窄的落后村庄。

“如今大路直通家门口,家家户户干净整洁,城里孩子都来我们这里研学旅游。”正在工作室创作泥塑的陕西省工艺美术大师胡全让说道。这一转变得益于当地深入学习运用“千万工程”经验,因地制宜推进乡村振兴的实践。

六营村的振兴之路始终围绕“因地制宜”原则,依托国家级非物质文化遗产“凤翔泥塑”资源,选择了一条“非遗传承+产业振兴+乡村旅游”的融合发展道路。村里成立泥塑专业合作社,采用“支部+合作社+农户”模式,将分散的手艺人组织起来,推动泥塑产业规模化发展。目前,全村超过三分之一的村民从事泥塑相关产业,年产值达4200余万元,产品远销海外20多个国家和地区。

在人居环境改善方面,六营村从群众最迫切的需求入手,全面推进改厕、治污、垃圾处理等基础设施建设。同时,将泥塑艺术元素巧妙融入村容村貌,通过绘制文化墙、建设非遗主题广场和泥塑体验馆等措施,将整个村庄打造成开放式的“非遗博物馆”。

这些变革不仅改变了村容村貌,也激发了村民的发展信心。曾经因收入低而外出打工的年轻人纷纷返乡,通过直播、网店、民宿等新业态,让古老技艺焕发新生机。游客杨彭钰表示:“村子规划合理、环境整洁,我们准备购买泥塑脸谱作为纪念。”

随着“千万工程”的持续推进,陕西省乡村发展取得显著成效。数据显示,全省经济强村占比已增至12.3%,带动农民收入持续增长。2025年上半年,全省农村居民人均可支配收入达9640元,增幅高于全国平均水平0.3个百分点。

这些实践表明,通过创新治理机制和挖掘本土文化资源,乡村可以实现环境改善、产业发展和文化传承的良性互动,为全面推进乡村振兴提供了可借鉴的经验。