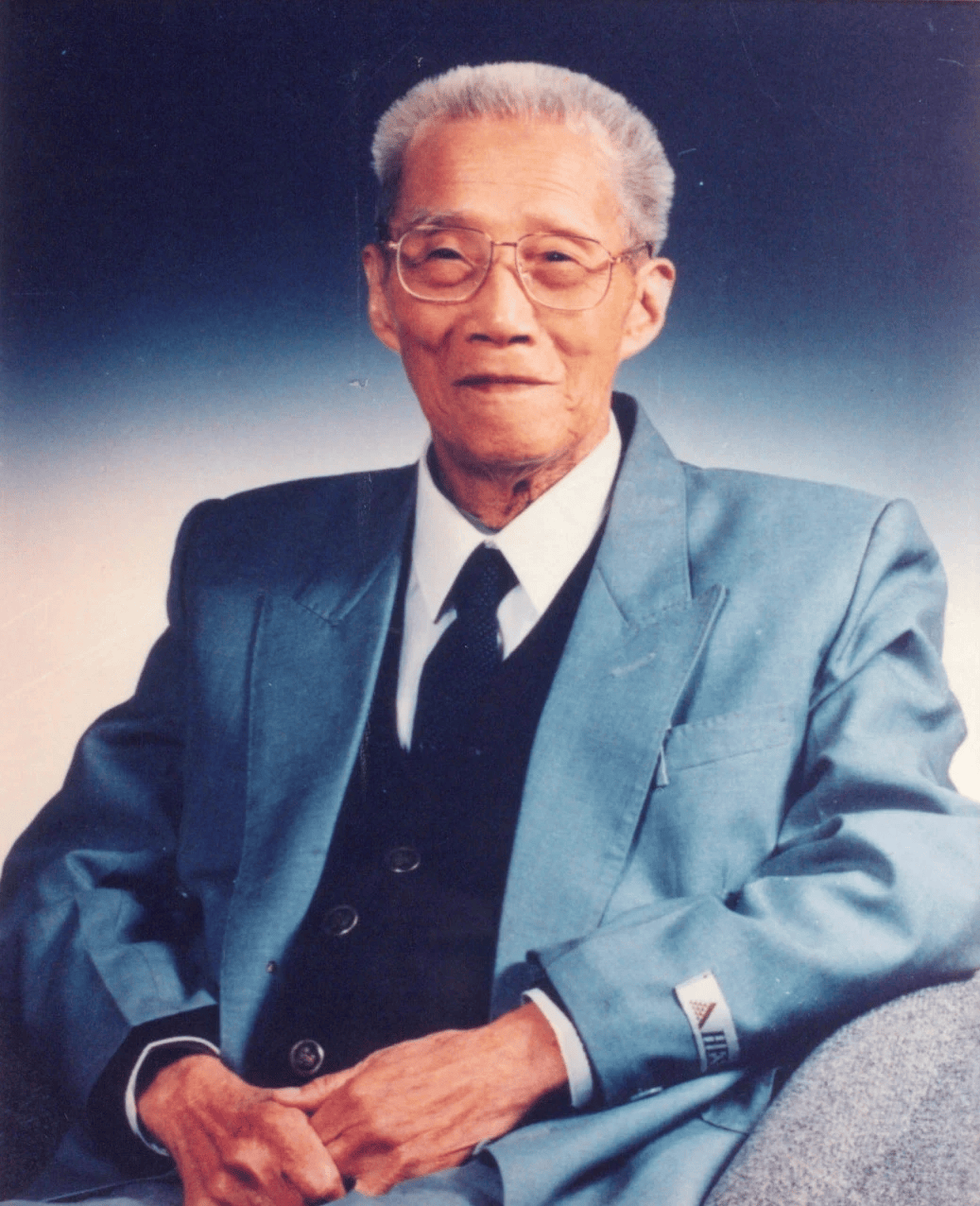

侯光炯(1905~1996),中国科学院院士,原西南农业大学教授,是中国土壤科学的奠基人之一。他提出的"土壤肥力生理性"理论和"自然免耕"技术,为中国农业科学发展作出了开创性贡献。

一、家世渊源:从抗倭名将到科学世家

侯光炯祖籍江苏盱眙,其家族在明代以军功显赫。先祖侯端于永乐年间调任金山卫指挥同知,曾在抗倭战争中立下赫赫战功。据《盱眙县志》记载,侯端"巷战被重伤,复招散卒进战,焚贼船千余艘"。家族第七代侯继高继承先祖遗风,在东南沿海继续抗倭事业,并在普陀山等地留下"山海奇观"等摩崖石刻,至今犹存。

这种忠勇报国的家风传承至侯光炯。他虽未从军,却以科学为武器,将毕生精力奉献给中国的农业事业。

二、求学之路:艰难困苦,玉汝于成

侯光炯的求学之路充满艰辛。4岁丧父,11岁丧母,靠着顽强毅力完成学业。1919年,他以第一名的成绩考入南通甲种农业学校,后因经济困难被迫辍学。在两年辍学期间,他白天工作维持生计,晚上坚持自学,最终以优异成绩考入京师大学农业化学系。

在校期间,他经常深入农村调研,亲眼目睹农民因土壤问题而陷入贫困,这坚定了他研究土壤科学的决心。他后来回忆说:"每当看到贫瘠的土地上,农民辛勤劳作却收获甚微,我就立志要用科学改变这一现状。"

三、科研突破:创立中国土壤学理论

1935年,侯光炯代表中国参加在英国牛津召开的第三届国际土壤学大会。他在会上首次提出"水稻土"概念及其形成的"三育"特征,系统阐述了中国水稻土的研究成果,引起国际学界高度重视。会后,他获得机会赴欧美多国进行学术交流,但始终心系祖国。

抗战期间,科研条件极其困难,侯光炯却在家中坚持研究。他动员全家参与科研工作,女儿帮助采集标本,妻子协助进行实验,最终创建了"土壤粘韧性测定法"。这种方法简便实用,为土壤研究提供了重要工具。

四、实践创新:从理论到田间

侯光炯始终坚信"土壤科学必须为农业生产服务"。1950年代,他在云南边疆完成橡胶宜林地考察,实现橡胶北移的重大突破。1970年代,已近古稀之年的他深入四川农村,在简阳和长宁等地建立科研基地,一待就是18年。

在长宁相岭区,面对冬水田利用率低的难题,他研发出"自然免耕"技术。这项技术不仅提高产量,还节约水资源,很快在全国推广。当地农民感慨地说:"侯教授不仅教我们科学种田,更教会我们如何爱护土地。"

五、教育家本色:言传身教,培育后人

作为教育家,侯光炯始终秉持"教书育人"的理念。他常常告诫学生:"土壤是活的,我们要像对待生命一样对待土壤。"即便年事已高,他仍坚持亲自授课。有一次,他冒雨前往教室,学生们劝他休息,他却说:"农民下雨天照样要下地,我们做农业研究的,怎么能因为下雨就耽误上课?"

他对待学生如同子女,不仅传授专业知识,更注重培养他们的品德。许多学生回忆说,侯老师经常用自己的工资资助困难学生,却始终过着简朴的生活。

六、科学家品格:淡泊名利,无私奉献

侯光炯一生淡泊名利,将大部分收入都奉献给了科研和教育事业。1950年代,他将每月100元的学部委员津贴全部交公;1960年代,将8000元稿费作为党费上交;1970年代后,更是将一半工资用于支持科研和帮助学生。

即便在生命最后时刻,他仍心系科研。1996年病重期间,他坚持在病床上整理研究资料,直到生命的最后一刻。他曾说:"我这一生最大的心愿,就是让中国的土地都能长出好庄稼,让农民都能过上好日子。"

侯光炯院士用一生诠释了"把论文写在大地上"的真谛。他从抗倭名将的后代成长为土壤科学的一代宗师,将深厚的家国情怀融入科研工作,开创了中国土壤学研究的独特道路。他的学术思想和人格魅力,如同他深爱的土壤一般,持续滋养着后来的学人,在中国科学史上留下了深深的印记。

如今,在西南大学的校园里,"光炯广场"和"侯光炯奖学金"继续传承着他的精神,激励着一代代农业科研工作者扎根大地、服务人民。