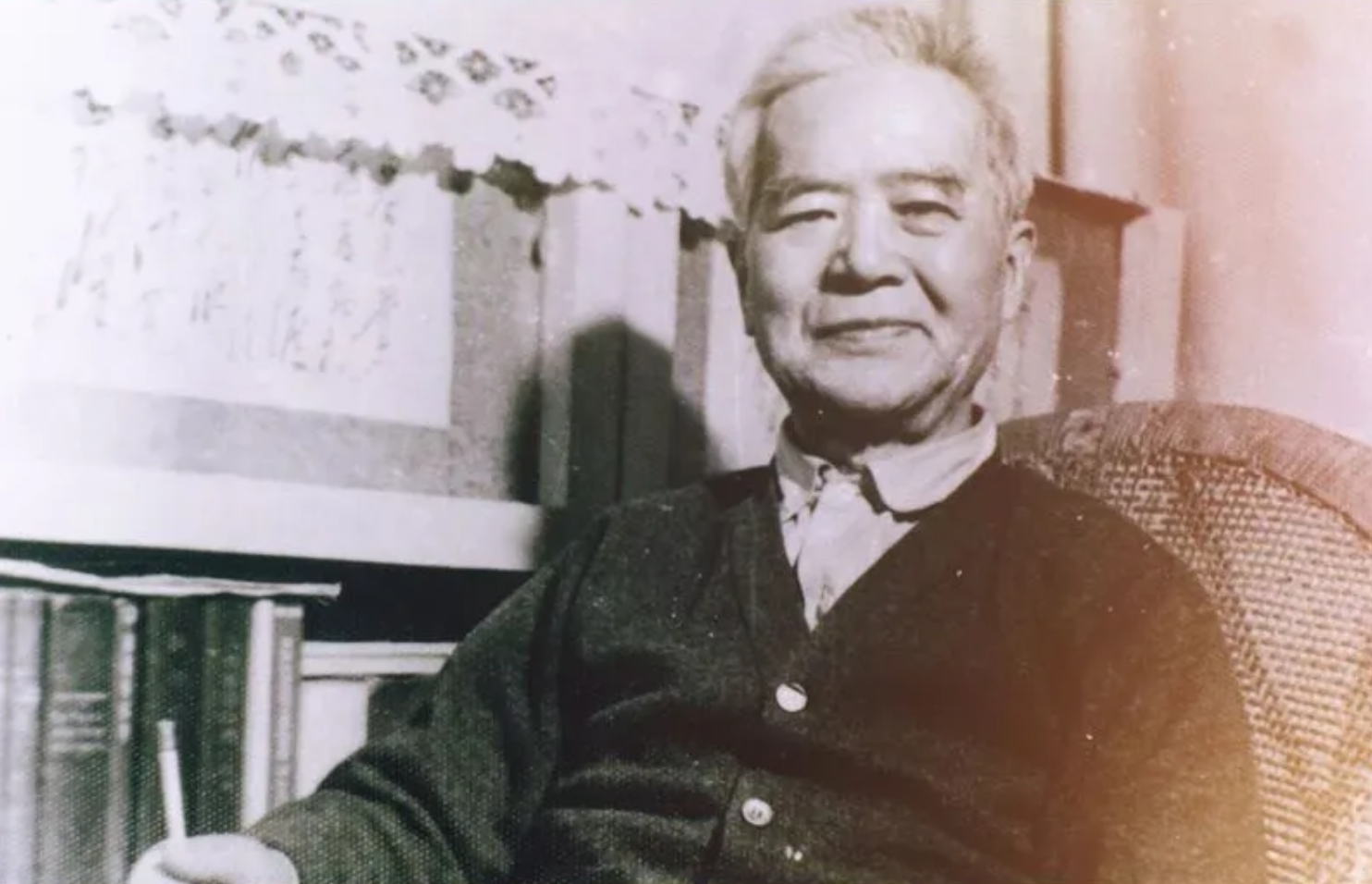

今天,新疆棉花年产量占全国近九成,北斗导航播种机穿梭雪白水田,滴灌带密如蛛网。很少有人记得,西方曾断言“北纬45度以北不能植棉”。把这句“铁论”扔进历史尘埃的,正是我国著名植物病理学家、新疆首位中国科学院院士——涂治。从1939年踏上边疆到1976年生命终点,他用37年把“植棉禁区”改写为“全国棉仓”,更以“科研—教学—生产”三结合体系,为新疆现代农业埋下永续发展的种子。

打破禁区:2万亩试验亩产201公斤

1953年,涂治主动请缨,在玛纳斯河流域主持2万亩棉花丰产试验。他拄拐踏田,逐块调整密度与水肥,最终亩均籽棉201公斤,最高田块674.5公斤,创当时全国纪录。成果不仅粉碎了西方技术壁垒,也为新疆棉花扩张提供可复制模板。此后,新疆棉花播种面积由1950年代不足30万亩增至2024年的3700万亩,总产突破520万吨,优质棉基地地位由此奠定。数据来源:新疆维吾尔自治区农业农村厅《新疆棉花产业发展史略》,2024

科教奠基:让大学课堂搬进田间地头

1952年,涂治出任八一农学院首任院长,开创“教师赴师团任农业委员”制度,把课堂搬到连队和棉田,既培养师资又解决生产难题。他主持编写的《新疆作物栽培》《植物病理学》讲义,至今仍是本地农业院校重要参考书;创办的《新疆农业科学》期刊,为干旱区科研提供交流平台。1950—1960年代,他牵头在70多个县设立农技推广站,形成“县有中心、乡有站、村有员”四级推广网络,为后来“科技入户工程”奠定雏形。资料来源:新疆农业大学校史馆《涂治教育思想与实践》,2023

技术先行:核辐射育种与节水栽培

面对小麦、棉花品种单一问题,涂治1962年率先开展核辐射育种,利用钴60γ射线诱变,选育出“新农1号”小麦和“八一棉”新品系,实现产量双位数增长。同时,他在玛纳斯灌区布置喷灌、滴灌试验,提出“薄水浅灌+间歇落干”模式,亩节水80—100立方米;推广水稻薄膜育秧,提前播期10天,增产8%。这些探索为今天新疆大规模应用膜下滴灌、智能水肥一体化提供了早期技术储备。

模式输出:科研教学生产三结合历久弥新

涂治倡导的“科研、教学、生产三结合”已被写入新疆农业现代化规划。进入数字时代,该模式升级为“科研单位+高校+合作社+农户”四位一体:科研单位提供品种与技术,高校培养人才,合作社组织生产,农户负责田间管理。2024年,新疆已建成59个现代农业产业技术体系综合试验站,示范棉田平均亩产籽棉达410公斤,比全区平均高12%,技术辐射面超过80%。权威出处:新疆维吾尔自治区人民政府《新疆农业现代化规划(2021—2035年)》

精神传承:把论文写在大地上

涂治一生没有留下惊天动地的豪言,却留下可量化的“新疆农业第一”:第一个系统植棉技术、第一份农业科学期刊、第一支核辐射育种团队、第一套滴灌试验方案……他培养的1200余名大学毕业生,大多数成长为基层科研与推广骨干;他主持制定的《新疆棉田灌溉技术规程》至今仍被引用。今天,当北斗导航播种机以厘米级精度在棉田穿梭,当膜下滴灌节水30%以上,人们依然能在技术流程里找到“涂治式”严谨与实干。

启示与路径:从“高产”走向“高质”

面向2035年,新疆棉花产业正从规模扩张转向质量提升,核心挑战是“节水再节水、减碳再减碳”。借鉴涂治经验,可重点布局以下路径:

- 生物育种+智能装备:加快耐旱、耐低温、低碳新品种选育,配套精准播种与无人化采收;

- 数字灌区:基于遥感与土壤传感器网络,推广“控深保浅”智能灌溉模型,亩节水再增20%;

- 绿色认证与碳汇:构建棉田碳汇方法学,通过碳交易提升棉农综合收益;

- 人才下沉:重启“高校教师赴团场”计划,为数字农业、节水技术培养本土应用型人才。

涂治用一生证明:科技工作者只有把论文写在大地上,才能把“禁区”变“粮仓”。今天,新疆每两亩耕地就有一亩种植棉花,亩产纪录突破600公斤,智能农机、滴灌带、碳汇交易正在接力书写新的“棉田奇迹”。这些技术与模式的源头,正是那位拄着拐杖、弯腰查看棉苗的科学家。让土地更丰产、让农民更富裕、让农业更可持续——这是涂治留给新疆、留给中国现代农业最宝贵的遗产,也是激励后来者的永恒灯塔。

(本文历史资料源自新疆档案馆、新疆农业大学校史馆;试验数据来自新疆农业农村厅公开报告;案例样本:1953年玛纳斯2万亩丰产田、2024年59个综合试验站,合计面积68万亩。)