在农业发展的历史长河中,有这样一位杰出人物——邱式邦,他仿佛一颗璀璨的星辰,照亮了我国害虫防治研究的道路。

邱式邦1911年8月出生,一生身兼数职,是联合国粮农组织害虫综合防治专家委员会委员、中国科学院院士,还在众多农业学术组织中担任重要职务,为农业科研事业的发展贡献了智慧与力量。

1949年,邱式邦凭借优异的成绩考取英国剑桥大学动物系研究生,师从著名学者V.B.Wrigglesworth教授,专注于蝗虫生理学研究。1951年10月,学成后的他毅然回国,投身于祖国的农业科研事业。

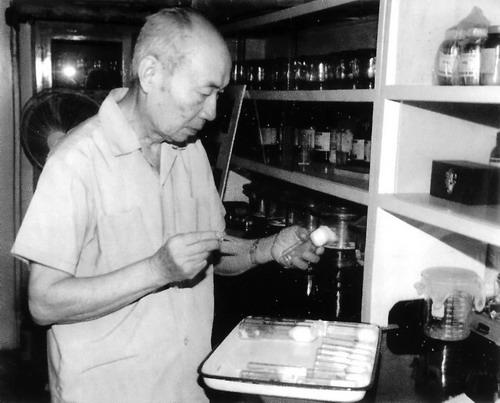

回国后的70余年里,邱式邦全身心投入害虫防治研究,发表了105篇学术论文,在害虫研究领域成果斐然。他深入探究蝗虫、松毛虫、玉米螟等多种重大害虫的发生规律、预测预报方法与控制技术,为农业害虫防治提供了坚实的理论依据。

20世纪50年代,蝗虫肆虐成灾,严重威胁粮食安全。邱式邦深入蝗灾区,结合我国国情,首创“蝗虫三查”技术,采用六六六粉剂治蝗。这一创新举措,让防治工作有的放矢,彻底改变了传统治蝗的被动局面。飞蝗为害面积大幅压缩,每年为国家挽回至少2亿公斤粮食损失,还节省了大量人力、物力和财力。其治蝗技术被毛泽东主席誉为新中国成立10周年我国农业科学研究的两大成就之一。

同年末,全国玉米螟暴发,粮食生产遭受重创。邱式邦挺身而出,承担起防治重任。经过深入研究,他发现了防治螟害的最佳时机和技术方法,发明了六六六颗粒剂。这种新技术简便易行,防治效果显著,在玉米主产区大面积推广,为国家粮食生产再立新功。

20世纪70年代,邱式邦提出“预防为主、综合防治”的技术思想,这八个字被农业部确立为我国植物保护科学技术的指导方针,为我国农业害虫防治指明了方向。同年末,他积极倡导推动全国生物防治技术研究,筹建成立中国农业科学院生物防治研究室,开展害虫天敌保护和国外天敌资源引入利用研究。

到了20世纪80年代,邱式邦创办主编《中国生物防治》,该刊物成为全国农林学术期刊中的优秀核心刊物,为我国生物防治领域的学术交流提供了重要平台。

邱式邦凭借卓越的贡献,荣获农业部爱国丰产奖等众多奖项,还获得全国劳动模范、全国科学大会先进个人等荣誉称号,并当选第三届全国人大代表。他的一生,是为农业科研事业不懈奋斗的一生,是守护我国粮食安全的传奇一生。