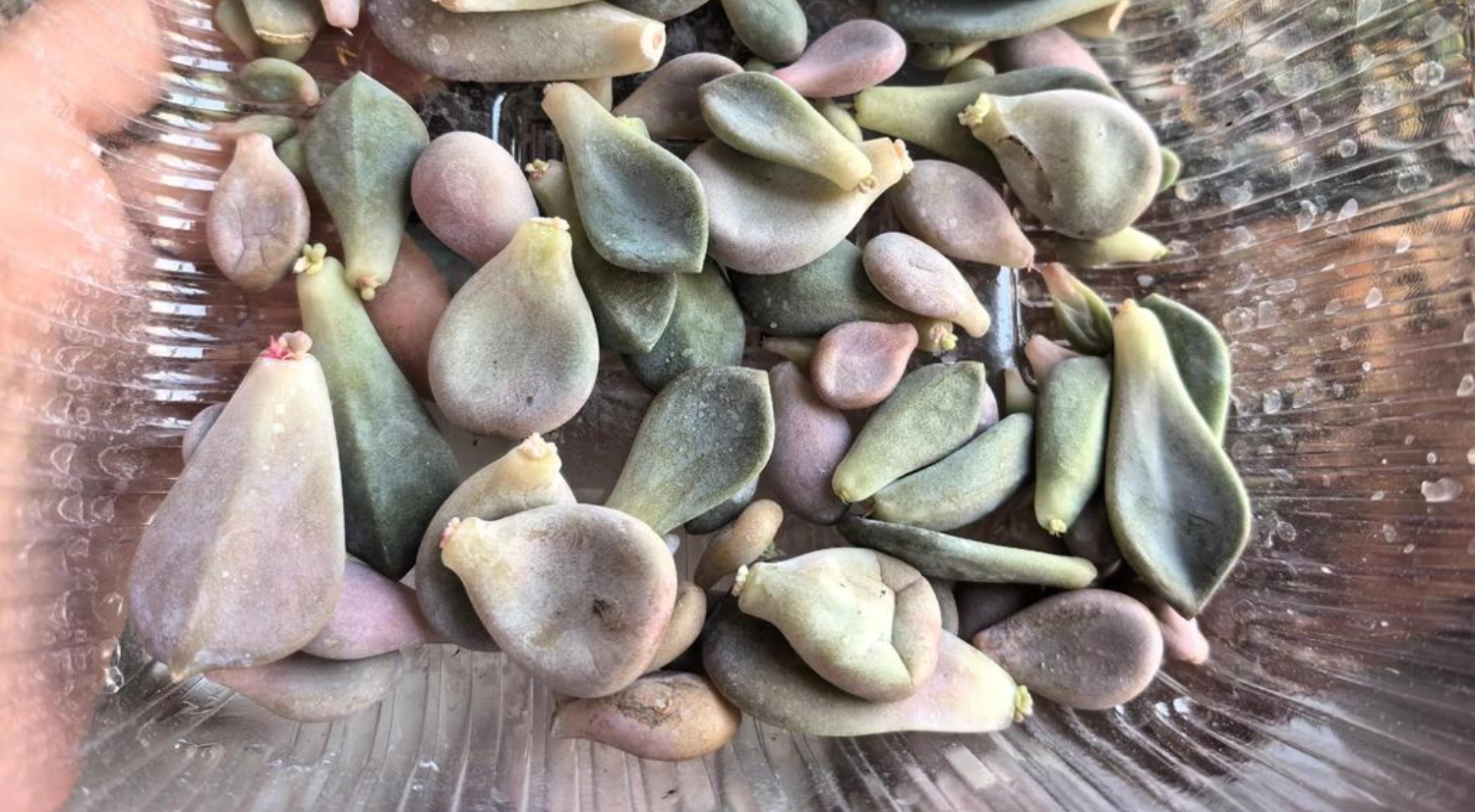

近年来,多肉植物凭借其萌态可掬的外形、色彩丰富的叶片以及相对简单的养护方式,成为越来越多家庭阳台、庭院甚至办公桌上的“宠儿”。然而,不少种植户和爱好者在养护过程中常会遇到一个令人头疼的问题:原本饱满硬挺的多肉叶子突然变得软塌塌、蔫巴巴,甚至出现皱缩、脱落的现象。这到底是怎么回事?又该如何应对?本文将从实际种植经验出发,结合专业养护知识,为三农用户详细解析多肉叶子发软发蔫的六大常见原因,并提供切实可行的解决办法。

一、缺水导致叶片失水萎蔫

很多人误以为多肉植物“耐旱”就等于“不需要水”,其实这是一个误区。虽然多肉植物体内储水能力强,但长期不浇水,土壤持续干燥,植株仍会因缺水而出现叶片变软、起皱、下垂等现象。尤其在春、秋生长旺季,多肉对水分的需求明显增加,若长时间断水,老叶会首先“牺牲”自身水分供给新芽,导致整体状态萎靡。

应对方法:观察土壤干湿程度,做到“干透浇透”。浇水时应缓慢浇至盆底有水流出为止,确保根系充分吸收。但切忌频繁少量浇水,这样容易造成根系浅表化,影响后期抗旱能力。

二、浇水过多引发烂根

与缺水相反,浇水过勤、盆土长期潮湿,同样会导致多肉叶片发软。多肉植物根系不耐涝,土壤积水会阻碍根部呼吸,造成根系缺氧、腐烂。一旦根系受损,水分和养分无法正常输送至叶片,植株就会表现出“明明土是湿的,叶子却越来越软”的反常现象。

判断是否烂根:可轻轻晃动植株,若感觉松动无力,或拔出后发现根系发黑、有异味,基本可判定为烂根。

应对方法:立即停止浇水,将植株脱盆,清理腐烂根系,用多菌灵溶液消毒后晾根3-5天,再重新上盆于干燥、疏松的新土中。恢复期间避免阳光直射,保持通风,约1-2周后再少量补水。

三、光照不足影响光合作用

多肉植物大多原生于阳光充足的干旱或半干旱地区,充足的光照是其维持紧凑株型和饱满叶片的关键。若长期置于阴暗角落、窗台内侧或室内光线不足处,植株会因光合作用减弱而无法合成足够养分,导致茎叶徒长、叶片变薄变软,甚至出现“穿裙子”(底部叶片外翻下垂)的现象。

应对方法:将多肉移至每天能接受4-6小时直射光的位置,如南向阳台或庭院。夏季高温时段可适当遮阴,避免正午强光灼伤叶片;冬季则应尽量延长光照时间,防止徒长。

四、温度不适引发生理紊乱

多肉植物对温度较为敏感,最适生长温度一般在15℃—28℃之间。当环境温度过高(如夏季持续35℃以上)时,部分多肉会进入“夏休眠”状态,停止生长,叶片逐渐消耗自身水分而变软;而冬季若温度低于5℃,尤其在湿冷环境下,极易发生冻伤,表现为叶片透明化、水化、一碰就掉。

应对方法:夏季注意遮阴、加强通风,避免闷热潮湿;冬季则应将多肉移入室内温暖处,控制浇水,保持盆土干燥,防止冻害。对于露天种植户,可搭建简易保温棚或覆盖无纺布防寒。

五、病虫害侵袭破坏植株健康

病虫害也是导致多肉叶片发软的重要因素。例如根腐病、茎腐病等真菌性病害会直接破坏根系功能;而粉蚧、红蜘蛛、蚜虫等害虫则通过吸食汁液,使叶片失水、发黄、变软。特别是粉蚧,常隐藏在叶腋或根部,初期不易察觉,待发现时往往已造成较大伤害。

应对方法:定期检查植株,尤其是叶背和茎基部。发现虫害可用棉签蘸酒精擦拭,或喷施吡虫啉、啶虫脒等低毒杀虫剂;病害则需及时隔离病株,剪除感染部位,并用多菌灵、代森锰锌等杀菌剂灌根或喷雾处理。

六、盆土不当影响根系发育

多肉植物对土壤要求较高,需具备疏松、透气、排水良好的特性。若使用园土、黏土或长期未换土的旧盆土,容易板结积水,导致根系缺氧、生长受限,进而影响整株状态。此外,土壤养分耗尽也会使多肉缺乏必要元素,叶片逐渐失去光泽和硬度。

应对方法:建议使用专门的多肉配土,如泥炭土+颗粒(珍珠岩、火山岩、赤玉土等)按1:1或1:2比例混合。每年春季可进行一次换盆换土,同时适量添加缓释肥或腐熟有机肥,补充养分。

综合建议:科学养护,预防为主

多肉叶子发软发蔫往往是多种因素叠加的结果。作为种植户或爱好者,应坚持“预防为主、对症下药”的原则。日常养护中做到“三看”:看土(干湿)、看光(强弱)、看温(高低);“三不”:不盲目浇水、不长期遮阴、不忽视病虫。同时,定期观察植株状态,发现问题早处理,才能让多肉始终保持健康饱满的状态。

对于从事多肉种植的农户而言,掌握这些基础但关键的养护知识,不仅能提高成活率和商品品质,还能减少因管理不当造成的经济损失。在乡村振兴和特色农业发展的背景下,科学种植多肉植物正成为不少地区增收致富的新路径。

多肉虽“皮实”,但并非“百毒不侵”。只有真正理解其生长习性,提供适宜的环境与管理,才能让这些“小可爱”长久陪伴我们,绽放独特魅力。