以前冬天烧煤得两千块,现在电费不到六百,院子还能挣门票。”站在挂着“赵家大院”木牌的庄廓门口,56岁的赵尕虎把账本翻给记者看:2024年葡萄采摘季,他家三亩阳光庭院接待游客1800人次,门票加餐饮净落9.7万元。谁能想到,这个位于湟源县日月藏族乡、海拔3100米的小村子,十年前还是“空心率”超过60%的搬迁“空壳村”。

破局:把风挡住,让阳光进来

2012年,青海省启动异地扶贫搬迁,兔儿干村被纳入首批试点。设计团队负责人商选平回忆,最初只计划安置3个自然村,结果5个半村的群众主动报名——“大家看中的不是新房子,是能‘住得安’。”

团队把河湟庄廓“厚墙小窗”的传统智慧,嫁接到被动式节能技术:南向阳光间全年集热,外墙35厘米石墨聚苯板保温,屋顶预埋碳纤维地暖。实测数据显示,冬季室内平均温度18℃,比老房提高11℃,能耗却下降54%。2015年,该方案斩获“台达杯国际太阳能建筑设计竞赛”优秀奖,村民笑称“住在奖杯里”。

焕新:老墙不拆,功能重生

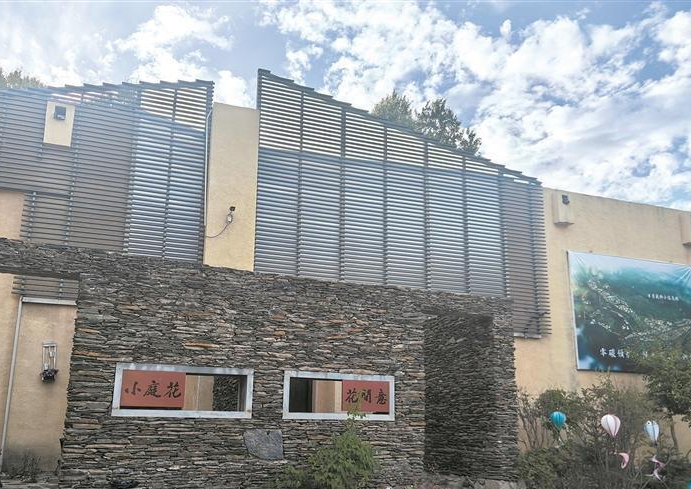

新村稳了,老村怎么办?2015年起,团队用竞赛奖金撬动社会资本,流转32户闲置宅基地,建成国内首个乡间能源自维持群落——“日月山下二十四庄廓”。

夯土墙、木檩条、青石板全部保留,只把牛羊圈改成咖啡书吧,粮仓变身3033艺术空间。2024年,这里举办高原光影展、河湟花儿会等27场活动,吸引游客4.2万人次,带动周边民宿平均入住率从38%拉到79%。村民冶生福把祖传老宅改成“天枢人家”,去年仅藏式下午茶就卖出1.8万壶。

铸魂:从“给我干”到“我要干”

“乡村振兴不是设计师的独舞,是全村人的合唱。”商选平记得,2014年带村干部去陕西袁家村“取经”,村民马玉花回村后第一个拆掉自家围墙做共享菜园,如今她牵头成立的“兔儿干乡村旅游合作社”已吸纳87户,2024年分红每股3200元。

政策杠杆也在发力。湟源县农业农村局副局长李积龙介绍,2023年起,县里整合乡村振兴、文旅融合等资金4200万元,对自主改造庄廓的农户每户奖补3万元,对引进社会资本的项目按投资额10%贴息。截至2025年8月,全村已激活闲置庄廓156座,直接带动就业312人,人均年增收2.4万元。

高原乡村振兴的三把钥匙

“兔儿干模式”给青海乃至青藏高原乡村带来三点启示:

技术要“服水土”。被动式阳光间技术并非简单复制城市经验,而是把当地2700小时年日照、零下20℃极端低温等数据,转化为设计参数。

文化要“留乡愁”。改造中坚持“三不原则”:不拆老墙、不砍老树、不迁老井,让游客在玻璃幕墙外还能看到百年前的夯土纹理。

机制要“可持续”。从“政府干群众看”到“群众干政府帮”,兔儿干村用12年时间证明:只有让农民成为利益主体,乡村振兴才能从“输血”变“造血”。

暮色降临,赵尕虎打开庭院灯,暖黄色的光透过葡萄架洒在石板路上。远处,3033艺术空间的展览刚散场,几个年轻人正商量着把隔壁荒废的庄廓改成星空民宿。高原的风依旧凛冽,但阳光已经照进了这个古老村庄的未来。