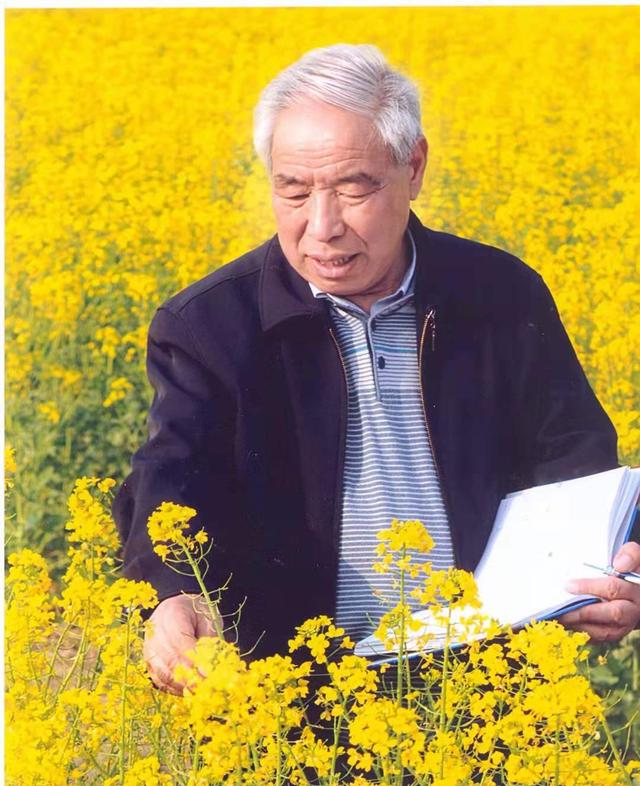

在陕西杨凌的试验田里,一位精神矍铄的老人正俯身观察着油菜的长势。他就是李殿荣研究员,虽然已年过八旬,依然坚持每天到田间工作。这位看似普通的农业科学家,却用四十多年的坚守,让中国油菜育种技术走在了世界前列。

从银行职员到油菜专家

1938年出生于陕西华县的李殿荣,1962年大学毕业后,最初在银行系统工作。后来,他先后在农场和农垦科教中心工作,最终与油菜研究结下不解之缘。这一干,就是四十多个春秋。

攻克世界难题

上世纪80年代初,李殿荣在国内外率先攻克了油菜雄性不育三系杂种优势利用的难关。这项突破让我国在油菜杂优利用方面跃居世界领先地位。他培育出的"秦油2号",成为世界上第一个成功应用于大面积生产的杂交油菜品种。

这个品种究竟有多厉害?与常规品种相比,"秦油2号"增产达到30%左右。从20世纪80年代后期到21世纪初期,这个品种在我国12个省区推广种植1.6亿多亩,新增产值86亿多元。其适应区域之广、种植面积之大、应用时间之长,在油菜品种种植史上都是空前的。

这项成果在1987年获得国家发明二等奖、陕西省科学技术进步特等奖。李殿荣也因此被誉为"杂交油菜之父"。

不断创新,持续突破

李殿荣的科研脚步从未停歇。90年代中期,他育成的"杂油59"优质雄性不育三系及其育种技术专利,有偿转让给法国利马集团,这是中国油菜育种技术走向国际的重要标志。

1998年,他育成的双低优质油菜"秦优7号",成为农业部多年推介的冬油菜主导品种。在2004年至2008年间,这是我国年种植面积最大的冬油菜杂交种,加速了我国油菜优质化的进程。

攀登科研新高峰

最令人惊叹的是,李殿荣带领团队通过15年的刻苦钻研,将油菜种质材料的含油量从40%左右提升到60%左右,杂交种的含油量从40%左右提高到50%以上。这项成果被专家鉴定认为"居国际领先水平"。

近年来,李殿荣提出了一个重要的科学观点:双低菜籽油是植物油中的优质油品,其中含有的9%左右的α-亚麻酸对人体健康有益,在育种时不仅不应降低,还应该提高。这一观点为油菜科研育种和食用油消费指明了新的方向。

硕果累累的科研人生

截至目前,李殿荣独立育成和主持育成的油菜品种达22个,累计推广2.36亿亩,增产油菜籽55.4亿公斤,新增产值154.7亿元。他获得国家和省部级二等以上科技成果奖9项,国家发明专利8项,发表论文论著100多篇。

荣誉等身的他,曾荣获全国劳模、国家有突出贡献的中青年专家等称号,还获得了陕西省科学技术最高成就奖、何梁何利基金科学与技术进步奖等重要奖项。作为第七、八、九届全国人大代表,他还曾担任第九届全国人大常委会农业与农村委员会委员。

永不停歇的科研脚步

如今,已85岁高龄的李殿荣依然奋战在科研一线。他承担着"十三五"国家重点研发项目课题,继续在油菜科研的道路上探索前行。

每天清晨,人们依然能在试验田里看到他的身影。他说:"油菜就是我的事业,我的生命。只要身体允许,我就要一直研究下去。"

从青春年华到耄耋之年,李殿荣用半个多世纪的坚守,书写了一位农业科学家的报国情怀。他的故事告诉我们,把一件事做到极致,就是最大的成功。