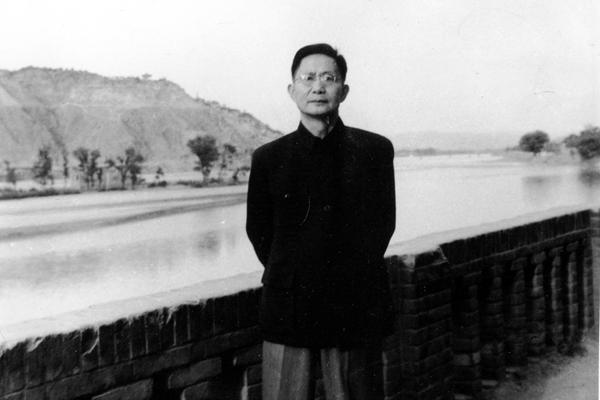

在畜牧兽医发展的历史长河中,有这样一位杰出人物,他以卓越的智慧、坚定的信念和无私的奉献,为我国畜牧兽医事业的发展铸就了不朽的丰碑。他,就是盛彤笙。

盛彤笙,男,汉族,1911 年 5 月出生于一个充满希望与变革的时代,1987 年 5 月与世长辞。他是著名兽医学家、教育家,更是中国科学院院士,在学术和教育领域都拥有极高的声誉。他的职业生涯丰富而辉煌,曾任西北农学院和中央大学教授、系主任,国立兽医学院、西北畜牧兽医学院院长,中国农业科学院中兽医研究所、兰州兽医研究所研究员,江苏省农业科学院情报研究所研究员,每一个职位都见证了他为畜牧兽医事业不懈奋斗的足迹。

盛彤笙的爱国情怀令人动容。当他在海外获得兽医学博士学位时,祖国正遭受着外强的欺辱,山河破碎,生灵涂炭。热爱祖国的他,没有丝毫犹豫,毅然决然地踏上了归国的征程。他深知,祖国需要他,祖国的畜牧兽医事业需要他去开拓、去发展。1946 年,他不顾兰州严酷的自然环境、复杂的政治局势等不利条件,凭借着坚定的信念和顽强的毅力,创办了我国第一所兽医高等学府——国立兽医学院,并担任首任院长。这一创举,为我国畜牧兽医教育奠定了坚实的基础,开启了我国兽医高等教育的崭新篇章。

在科研领域,盛彤笙成果斐然。他长期致力于猪喘气病、奶牛布鲁氏菌病、奶牛结核病、马鼻疽、羔羊痢疾等多种疾病的防治研究。他深刻认识到畜牧、草原和兽医之间的紧密联系,倡导“划区轮牧、储草备冬、改良畜种、防治兽疫”的方针。这一方针的提出和实施,犹如一盏明灯,为西北地区畜牧业的发展指明了方向,有力地促进了当地畜牧业的繁荣。

盛彤笙还是一位勇于创新的开拓者。他积极探索将传统中兽医学和西兽医学结合起来进行研究的新途径。在对四川成都水牛“四脚寒”的研究中,他凭借着严谨的科学态度和精湛的专业技能,首先证实该病症为脑脊髓炎,并发现其由病毒所致,为该病症的防治提供了科学依据。在对马鼻疽病的研究中,他首次提出一定浓度的磺胺嘧啶对鼻疽杆菌具有杀灭作用,这一发现为马鼻疽病的治疗带来了新的希望。1980 年,在中国科学院学部大会发言中,他极力主张的“大畜牧业”观念,被《人民日报》摘登,在全国范围内产生了广泛而深远的影响,为我国畜牧业的宏观发展提供了重要的理论支持。

盛彤笙在教育和人才培养方面同样功不可没。他长期从事兽医教育和科学研究工作,以渊博的知识、严谨的治学态度和高尚的师德,培养造就了一批又一批优秀的专业人才。这些人才如同璀璨的星辰,分布在我国畜牧兽医教育、科研和生产的各个领域,为我国畜牧兽医事业的发展注入了源源不断的活力。

他还主持编纂了《中国大百科全书·农业卷》兽医部分和《畜牧兽医词典》,为我国畜牧兽医知识的系统整理和传承做出了重要贡献。他的主要论著丰富多样,涵盖了兽医微生物、家畜尸体剖检、疾病研究、畜牧业思想等多个方面。此外,他还翻译出版了大量国外兽医名著和文献,如《克氏细菌学》《家畜传染病学》《家畜内科学》等世界经典著作,为我国畜牧兽医领域引入了先进的理念和技术。他多次代表中国出席世界兽医学术会议,在国际舞台上展现了中国畜牧兽医工作者的风采,为我国乃至世界畜牧兽医事业的发展做出了不可磨灭的贡献。

盛彤笙不仅在学术和科研上成就卓著,还积极参与国家政治生活。他是第一届全国人大代表,第三至六届全国政协委员,为国家的建设和发展建言献策,贡献着自己的智慧和力量。

盛彤笙的一生,是为畜牧兽医事业无私奉献的一生。他的精神如同一座灯塔,照亮了我国畜牧兽医事业前行的道路,激励着一代又一代的畜牧兽医工作者不断奋进,为实现我国畜牧兽医事业的伟大复兴而努力拼搏。