在超市或菜市场,你是否也曾困惑:同样是鸡蛋,有的摊位标价3元一斤,有的却要5元甚至更高?车厘子、苹果、大米也存在类似现象——外观相似,价格却相差数倍。这并非商家随意定价,而是农产品背后隐藏着一套完整的“价值生成逻辑”。从种子到货架,每一个环节都在悄悄为农产品“加价”。

中国农业大学食品科学与营养工程学院教授倪元颖在2025年科普中国演讲中指出,农产品价格差异的核心,不在于“是不是同一个东西”,而在于它经历了怎样的品种改良、种植方式、加工工艺与品牌塑造。可以说,今天的农产品早已不是“天然长成”的原始状态,而是科技、标准与市场共同“雕刻”出的商品。

种子决定起点:好品种就是高价值

很多人以为鸡蛋贵是因为“土鸡蛋”,但事实上,真正拉开差距的是品种与饲养体系。现代育种技术已能精准调控农产品的营养成分、口感甚至功能性。例如,高蛋白强筋小麦过去长期依赖进口,如今通过我国自主育种,已能产出媲美进口品质的面粉,价格自然水涨船高。

鲜食玉米更是典型例子。传统玉米按吨卖作饲料,而甜玉米、糯玉米或富含花青素的彩色玉米,按根销售,价格翻了几番。同样是一颗蛋,如果是专门培育的富硒蛋、DHA蛋或低胆固醇蛋,其营养成分经过科学强化,售价自然高于普通鸡蛋。

绿色有机不是噱头,而是严苛标准下的信任溢价

很多人质疑“有机就是智商税”,但事实是,真正的有机农产品需要通过土壤、水源、空气的多重检测,全程禁用化学合成农药和化肥,并接受数百项农残指标的权威检测。这套从田间到餐桌的科学管理体系,确保了产品的安全性与可追溯性。

消费者多付的那部分钱,买的不仅是食物,更是一份安心和对生态友好的支持。这种“信任溢价”在健康意识日益增强的今天,正成为高端农产品的重要支撑。

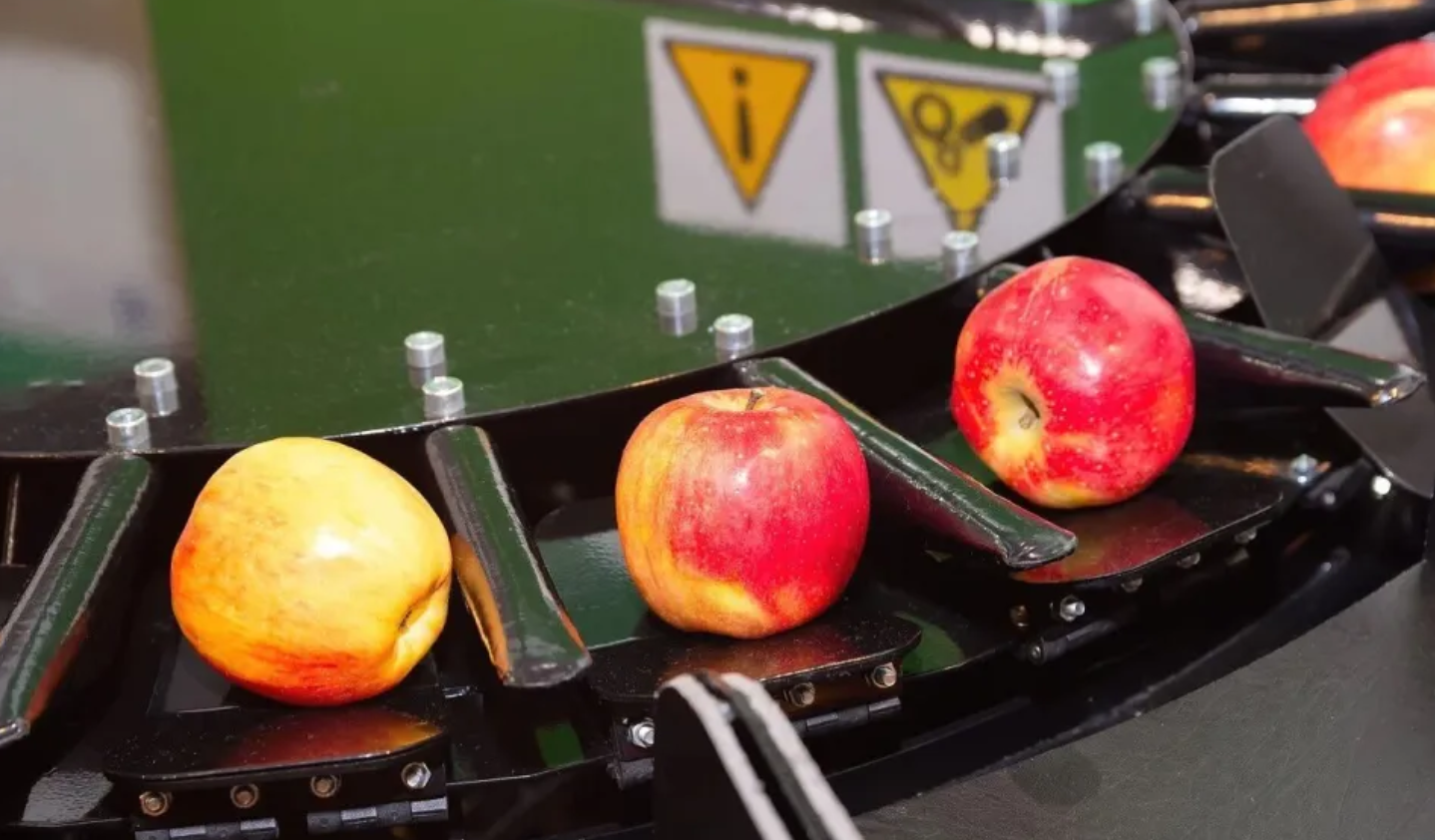

分级初加工:让“大小不同”变成“价值不同”

你是否留意过鸡蛋包装上的L、M、S标识?这不仅是尺寸区分,更是市场细分策略。L码大蛋因蛋黄比例高、蛋白稳定,特别受烘焙行业青睐,价格高出20%—30%。车厘子按“J”分级,4J果直径大、甜度高,价格可达混装果的2—3倍。

通过科学分级、清洗、保鲜和包装,农产品从“农产品”转变为“商品”,满足不同消费场景的需求,避免“优质不优价”或“劣币驱逐良币”的困境。这种“尺寸经济学”看似简单,却是提升农业效益的关键一环。

深加工:科技让普通食材“点石成金”

几元一斤的番茄,如何变成千元一公斤的营养补充剂?答案是深加工。通过超临界流体萃取等技术,番茄红素、辣椒红素等高价值活性成分被高效提取,广泛应用于保健品、化妆品和天然色素领域。

苹果产业更是“吃干榨尽”的典范:优质果走鲜销,次果榨汁,果渣提取果胶用于酸奶、果冻甚至药品。整个产业链环环相扣,几乎没有浪费,每一分原料都被赋予最大价值。

品牌与渠道:让好产品被看见、被信任

再好的产品,若没有品牌和渠道,也难逃“酒香也怕巷子深”的命运。赣南脐橙之所以能从地方特产变成全国知名水果,离不开“国家地理标志产品”的认证加持,也离不开电商直播、冷链物流等现代营销体系的支持。

品牌不是贴个标签,而是长期积累的品质承诺与消费信任。当消费者看到“五常大米”“阳澄湖大闸蟹”“烟台苹果”时,他们买的不仅是产品,更是背后一整套标准化生产体系和地域文化认同。

农产品的价值,是科技与匠心的总和

3元一斤和5元一斤的鸡蛋,表面看是价格差异,本质上是生产方式、技术投入与市场定位的不同。在农业现代化进程中,农产品早已不是“低附加值”的代名词。通过育种创新、绿色种植、科学加工和品牌打造,普通农产品完全可以实现“身价翻倍”,既让农民增收,也让消费者获得更安全、更营养、更多元的选择。

未来,随着科技持续赋能农业,我们有理由相信:每一份来自土地的馈赠,都将因科学与智慧而熠熠生辉。