大白菜霜霉病悄然侵袭菜园,无数农民在不知情中面临巨额损失。去年,一位河北菜农因忽视早期症状,导致整片菜地绝收,心痛之余才意识到防治的重要性。这种病害不仅影响产量,更威胁到日常蔬菜供应。

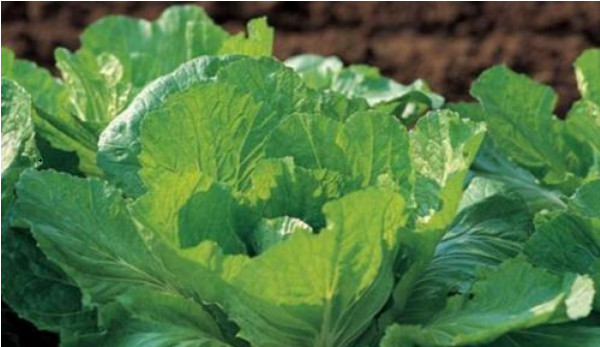

霜霉病症状初现时,叶背覆盖白色霉层,仿佛冬日初雪,但在温暖潮湿环境下迅速蔓延。病斑逐渐扩大,受叶脉限制形成多角形,严重时叶片枯黄,植株无法包心。

病菌常在土壤或十字花科蔬菜上越冬,春季条件适宜时萌发侵染。南方地区由于气候温暖,病害可全年发生,传播速度快。温度在16℃左右,高湿环境加速孢子囊形成和扩散,多雨季节病情加剧。北方大白菜莲座期至包心期,若遇阴雨天气,病害易流行。早播、过密种植或通风不良地块,发病风险更高。

青帮型品种相对抗病性较强,白帮型则更易感病。选用抗病品种是防治基础,许多地区推广抗病毒病品种,效果显著。

药剂拌种使用福美双或百菌清,能有效预防幼苗感染。适期播种根据气候调整,避免高温多雨期,杂交种抗病性优,可优先种植。

化学防治采用三乙膦酸铝或霜脲锰锌喷雾,每5 - 7天一次,结合木霉菌生物防治,环保高效。综合措施将霜霉病与病毒病一同考虑,提升整体防治效果。

识别症状是关键第一步,山东菜农通过及时观察叶背霉层,用药后挽回损失。案例显示,抗病品种引入后,河北农场病害减少30%,产量大幅提升。

适期播种在东北地区成功避开病害高发期,农民收益增加。化学与生物方法结合,江苏某基地使用木霉菌喷雾,既控制病害又保护环境。

农民培训增强意识,乡村讲座普及知识,整体防治水平提高。

未来,随着精准农业技术发展,智能监测或能提前预警霜霉病,减少依赖化学药剂。可持续种植趋势强调生态平衡,农民需注重预防而非补救。这启示我们,早期干预和综合管理是保障大白菜健康的核心。如何将传统经验与现代科技结合,或许是我们下一步探索的方向。