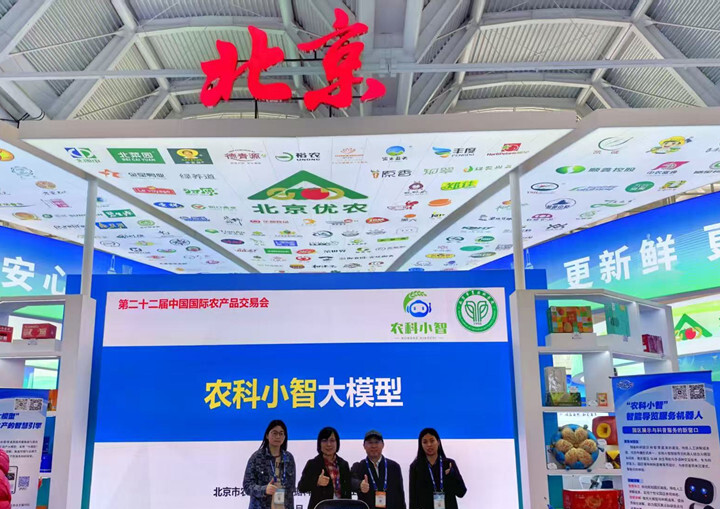

10月17日清晨,天津国家会展中心门口排起了长队,来自河北沧州的蘑菇种植户刘占坡一边刷身份证,一边跟同伴嘀咕:“听说北京团队带来个会摘蘑菇的机器人,得瞅瞅能不能给咱合作社用上。”三天里,像刘占坡这样带着问题来的专业观众超过5万人,他们都在寻找能把自家产业“提一档”的新技术。北京市智慧农业创新团队带着“农科小智”“食用菌采摘机器人”“AI+生猪健康感知预警平台”三把“利器”,在农交会上掀起一阵“北京旋风”。

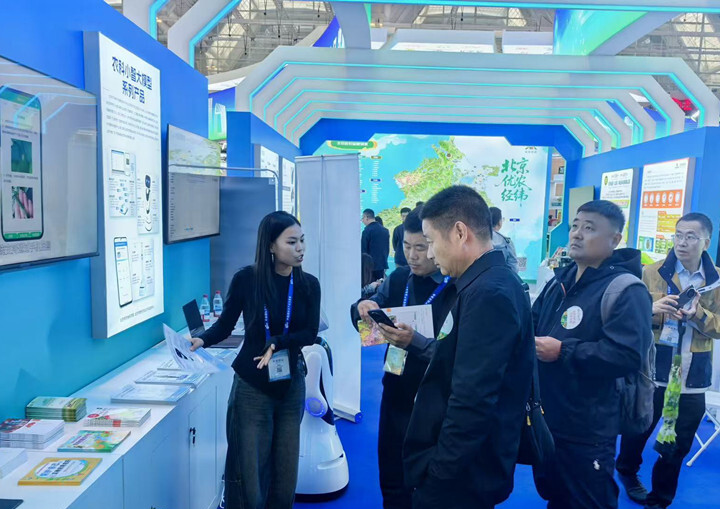

“农科小智”:一部手机把政策、行情、病虫害全装进老乡口袋

“您这棚番茄叶片边缘发黄,大概率是缺镁,冲施硫酸镁每亩3公斤,三天见效。”在智慧农业展区,来自顺义北石槽镇的番茄种植户王凤兰对着“农科小智”数字人语音提问,不到5秒就得到诊断和处方。这套系统背后的“大脑”是农业多模态大模型V3.4,它把全国2000多万条病虫害图片、近五年农业农村部政策原文、300多个批发市场的日交易价格全部“吃”进去,再转化成老乡听得懂的短句。

于峰团队现场演示:点开微信小程序,拍一张黄瓜叶片照片,系统先给出相似度95%的“靶斑病”判断,再推送顺义区补贴目录中可报销的农药名单,最后算出一亩地用药成本约28元,比传统农资店便宜6元。“数据不是高高在上,而是要让农户省钱、省时间。”于峰指着屏幕上的实时行情曲线说,“今天新发地番茄均价2.4元/斤,比上周涨0.3元,系统建议适当延后两天采收,每亩可增收200元。”

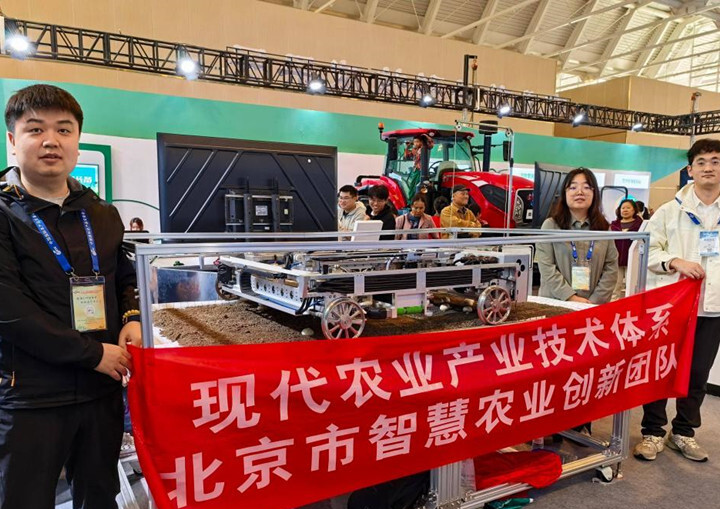

“摘菇神器”:24小时不歇脚,一台顶俩熟练工

农业科技展区的透明玻璃房里,一排排双孢菇正被机械臂轻轻“吸”起。柴秀娟团队把第四代采摘机器人搬到现场,让观众零距离观察:机械臂末端是柔软的仿生吸盘,先吸附菌盖,再轻轻一掰,整朵蘑菇落入筐中,全程不到3秒。最让刘占坡惊喜的是机器人“不挑姿势”——蘑菇东倒西歪,它也能通过视觉算法找到最优采摘点,成功率稳定在92%以上。

“我们在浙江隆宸做了6个月对比试验,一台机器人每小时摘850朵,相当于2名熟练工,关键是不怕节假日没人干活。”隆宸生产总监李剑在现场算了一笔账:按当地人工200元/天计算,一台机器人一年省下人工成本约14万元,还不包括因延迟采摘造成的5%损耗。“现在合作社扩种到200万袋,最怕春节用工荒,有了这机器,初五就能开工。”

“猪倌AI”:体温异常提前3天预警,断奶成活率提高8%

在农业前沿科技成果展区,吴建寨团队把猪舍“搬”到现场:每头猪耳朵上的智能耳标每30秒上传一次体温和活动量,环境传感器实时监测氨气、二氧化碳。大屏幕上,一头编号A017的母猪体温从39.2℃缓慢爬升到40.1℃,系统立即弹出红色预警:“疑似发热,建议立即隔离观察。”

“过去靠人巡栏,发现不吃料时往往已经发病,现在提前3天就能锁定可疑个体。”来自河南南阳的养猪户张德海看得直点头。他去年试用该平台后,产房仔猪断奶成活率从88%提升到96%,仅这一项每头母猪一年多创收460元。更让他意外的是,系统还能根据每头猪的采食曲线自动调整下料量,料肉比从2.8降到2.6,1000头育肥猪一批次就省饲料8吨。

落地难题与破解路径:补贴、培训、金融一个都不能少

展会现场,不少农户在兴奋之余也抛出实际问题:“机器人坏了谁修?”“数据服务每年多少钱?”北京市农业农村局科教处处长张军回应:2025年起,北京将对列入目录的智能农机给予30%购置补贴,单个主体最高补100万元;同时依托北京农学院开设“智慧农业夜校”,计划三年培训新型职业农民1万人次;邮储银行北京分行也推出“农机贷”,首付30%即可提机。

“技术不是炫技,关键要让农民用得起、用得好。”张军透露,下一步将把“农科小智”接入12316农业服务热线,实现专家远程视频诊断;采摘机器人计划在河北平泉、山东邹城等食用菌主产区建设10个共享工厂,农户可按需租赁;生猪AI平台将与温氏、牧原等龙头企业共建数据联盟,降低中小养殖户使用门槛。

从“会种地”到“慧种地”:一场静悄悄的生产力革命

农交会闭幕当天,刘占坡现场签下两台采摘机器人试用协议,王凤兰把“农科小智”二维码贴在了自家蔬菜合作社门口,张德海则拉着吴建寨团队的手不放:“能不能把羊也纳入监测?”这些细节背后,是一场从体力到智力、从经验到数据的农业生产方式变革。

北京市农林科学院院长李成贵给出判断:智慧农业不是简单的机器换人,而是通过数据把土地、劳动力、资本重新优化配置。以北京为例,2024年设施农业亩均产值已达4.8万元,比传统大田高8倍,其中智慧技术贡献率超过40%。“未来五年,随着5G基站、冷链物流、农村电网的持续完善,智慧农业将从示范走向普惠,让更多小农户搭上高质量发展的快车。”

当夜幕降临,国家会展中心灯光渐次熄灭,刘占坡们带着希望踏上归途。他们或许还不知道,自己正成为这场农业新质生产力变革的最早一批见证者。而北京智慧农业创新团队的“三剑客”,也将在更多田间地头写下新的故事。