大闸蟹(中华绒螯蟹,Eriocheir sinensis)在养殖过程中,有时会出现吐泡泡的现象。许多养殖户对此感到困惑,甚至误以为大闸蟹即将死亡。实际上,大闸蟹吐泡泡并不一定意味着死亡,它可能是正常的生理反应,也可能是水质、疾病或应激反应的信号。

根据中国农业科学院淡水渔业研究中心的研究,大闸蟹吐泡泡的主要原因包括以下几种情况:

水质不良:水体中氨氮、亚硝酸盐、硫化氢等有害物质含量过高,刺激鳃部,导致大闸蟹呼吸困难,表现为吐泡泡。

缺氧反应:水中溶解氧低于3mg/L时,大闸蟹会表现出浮头、吐泡等应激行为。

病害影响:如细菌性鳃病、纤毛虫寄生等疾病,会破坏鳃部组织,影响正常呼吸。

应激反应:换水、运输、环境突变等因素会引起大闸蟹应激,表现为吐泡、爬边等行为。

因此,大闸蟹吐泡泡并不一定意味着死亡,关键在于判断其背后的原因,并采取相应措施。

如何判断大闸蟹吐泡泡是否异常?

观察行为表现

正常:吐泡泡后仍能正常摄食、活动,无明显浮头。

异常:持续吐泡、浮头、爬边、行动迟缓、摄食减少。

检查水质指标

使用水质检测仪检测以下参数:

- pH值:适宜范围为7.5~8.5;

- 溶解氧(DO):应维持在4~8 mg/L;

- 氨氮(NH₃ - N):应控制在0.02 mg/L以下;

- 亚硝酸盐(NO₂⁻ - N):应控制在0.01 mg/L以下;

- 硫化氢(H₂S):应为0。

- 检查鳃部健康

正常:鳃部呈淡黄色或灰白色;

异常:鳃部发黑、肿胀、有异味,可能为细菌性或寄生虫感染。

应对大闸蟹吐泡泡的操作方法与养殖技术

改善水质管理

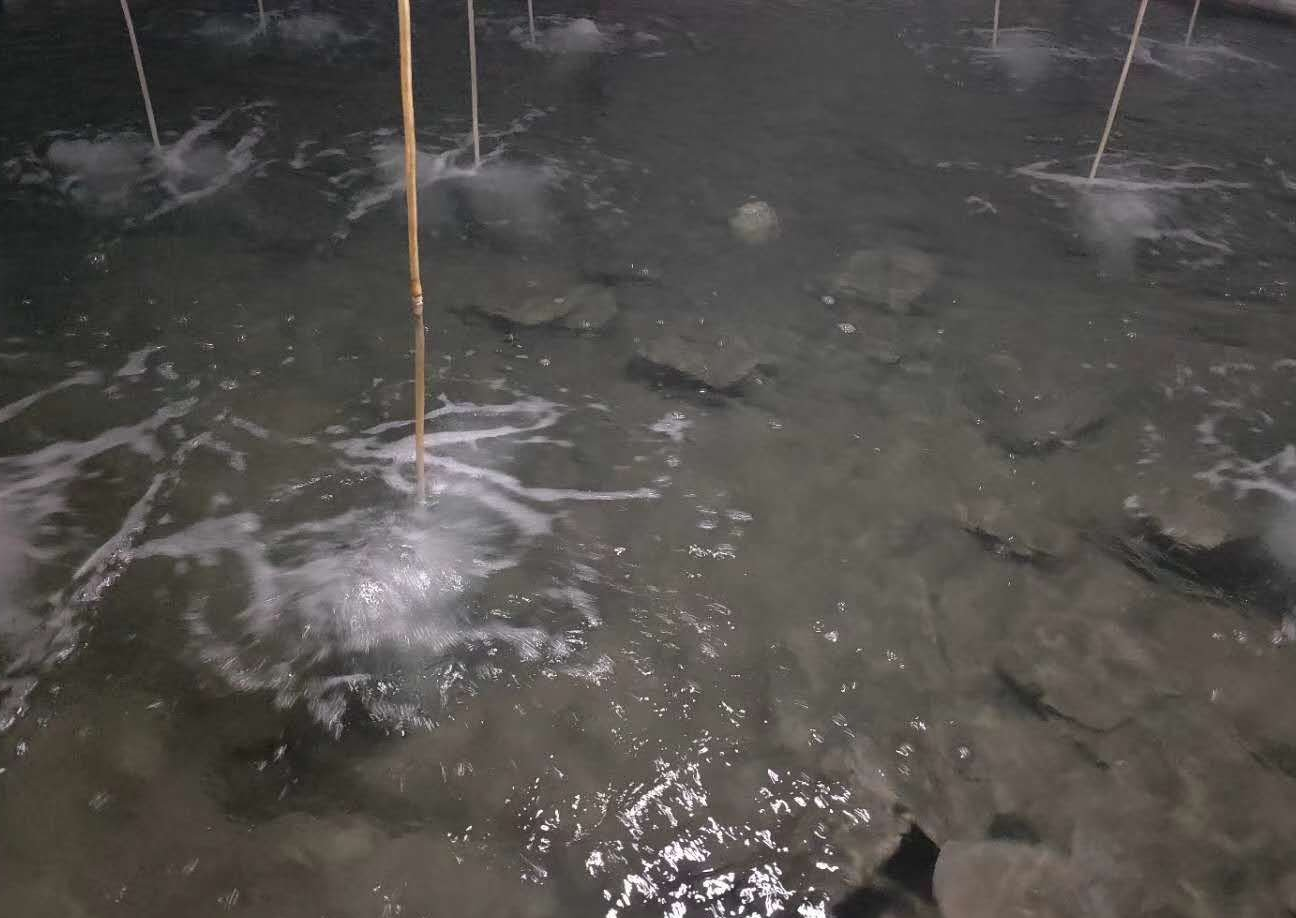

增氧处理:立即开启增氧机或投放增氧剂(如过硫酸氢钾复合盐),提高水中溶解氧。

换水操作:更换池塘20%~30%的水体,换水温差不超过2℃。

底改处理:使用底质改良剂(如沸石粉、过硫酸氢钾)改善底质,降低氨氮和硫化氢含量。

微生物调控:泼洒EM菌、芽孢杆菌等有益菌,促进水体物质循环,改善水质。

病害防控措施

细菌性鳃病:使用聚维酮碘或二氧化氯进行全池泼洒,连用2天。

纤毛虫感染:可用硫酸锌或福尔马林进行杀虫处理。

病毒性疾病:目前尚无特效药,应加强水质管理和隔离病蟹。

投喂管理:投喂优质配合饲料,避免过量投喂,减少水质污染;可添加维生素C、免疫多糖等增强免疫力。

应激反应处理

稳定环境:避免频繁换水、剧烈温度变化;

添加抗应激剂:如维生素C、电解多维、黄芪多糖等;

减少操作干扰:在大闸蟹脱壳期或恶劣天气下避免拉网、投药等操作。

养殖管理中的注意事项

定期巡塘:每日早晚各一次,观察大闸蟹活动、摄食、吐泡等行为。

科学投喂:遵循“四定”原则(定时、定点、定量、定质)。

合理密度:每亩放养密度建议控制在800~1200只,避免密度过高引发水质恶化。

定期消毒:每月使用1~2次消毒剂(如聚维酮碘、二氧化氯),预防病原微生物滋生。

大闸蟹吐泡泡是一种常见的生理或病理现象,不能简单地等同于‘要死了’。养殖户应通过观察行为、检测水质、检查鳃部等方式,综合判断其健康状况,并采取科学的水质调控、病害防控和应激管理措施,才能有效保障大闸蟹的健康生长。