花蛤(学名:Meretrix meretrix),又称菲律宾帘蛤,是我国沿海地区广泛养殖的重要经济贝类。在养殖和销售过程中,判断花蛤是否存活至关重要,直接影响其商品价值和食品安全。根据农业农村部《水产养殖质量安全管理规范》(2021年修订)指出,鲜活水产品应具备自然反应能力、外壳闭合灵敏、无异味等特征。对于花蛤而言,判断其是否为活体主要从以下几个方面入手。

一、花蛤的品种与活性判断基础

外壳反应判断法

操作步骤: - 取出少量花蛤置于干净容器中; - 轻敲贝壳,观察是否迅速闭合; - 将花蛤放入清水中,观察是否张壳呼吸或喷水; - 检查是否有异味或壳体松动。注意事项: - 操作应在阴凉通风处进行,避免阳光直射造成误判; - 避免长时间浸泡,防止窒息死亡; - 对于壳体闭合不紧、敲击无反应的花蛤,应判定为死蛤。

二、养殖过程中花蛤的活性管理技术

根据中国农业科学院发布的《贝类健康养殖技术指南》(科技部支持项目编号:2019YFD0900100),花蛤养殖需注重水质、底质、密度及日常管理,以确保其良好活性。水质调控

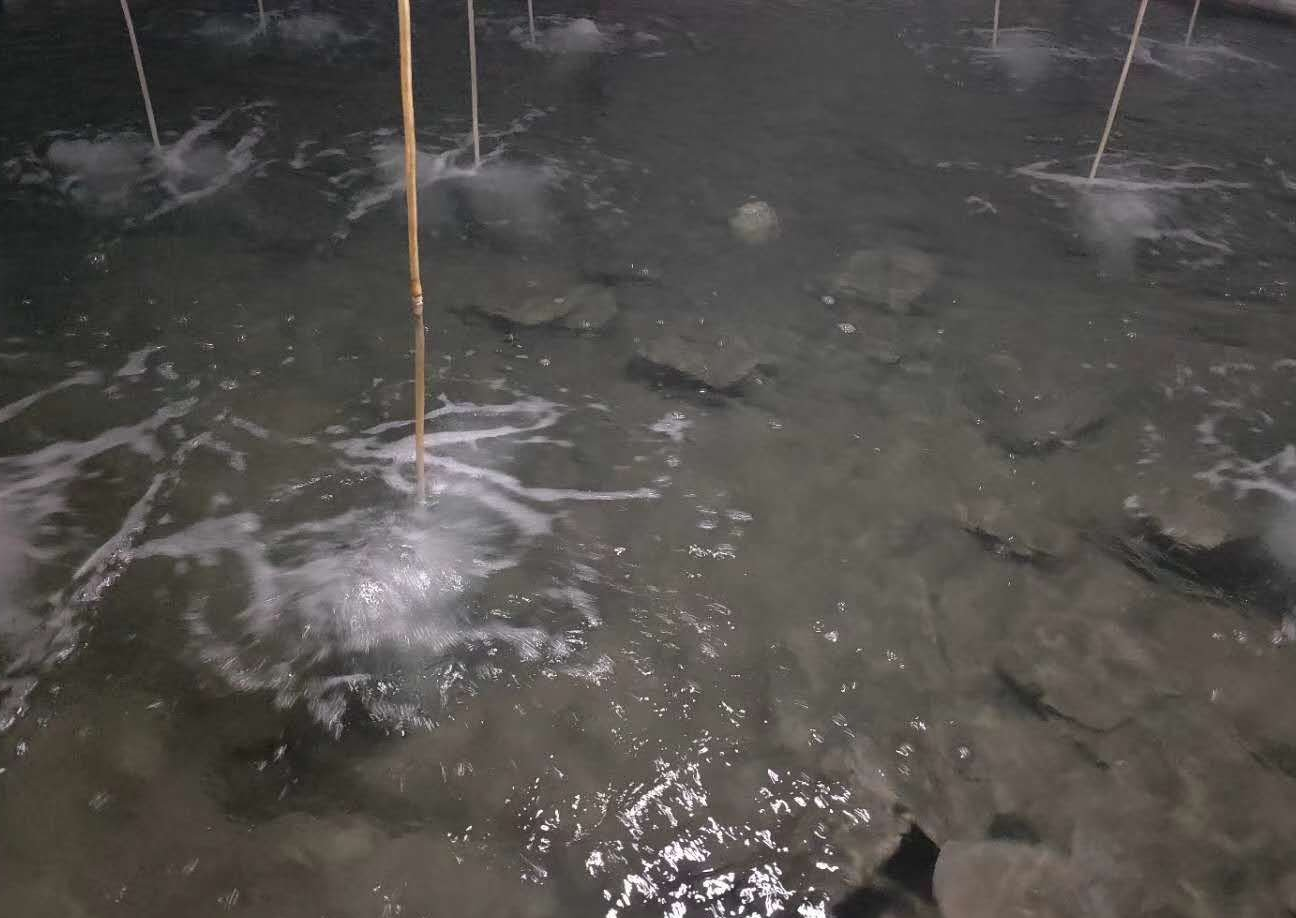

操作方法: - 控制pH值在7.5~8.5之间; - 溶解氧保持在4mg/L以上; - 定期检测氨氮、亚硝酸盐浓度,避免超标。操作步骤: - 每周取样检测水质指标; - 使用微生态制剂调节水质; - 保持水流缓慢,避免强水流冲刷。

密度控制

操作方法: - 每亩放养密度控制在80~100公斤; - 根据规格调整密度,避免密度过高导致缺氧死亡。注意事项: - 放养前应筛除死贝; - 养殖期间定期清理死贝,防止病菌传播。

三、花蛤分拣与运输中的活性保障

在收获和运输环节,花蛤的活性管理同样关键。农业农村部《水产品保鲜与运输规范》(NY/T 843-2020)对贝类运输提出明确要求。分拣技术

操作步骤: - 收获后立即进行初步筛选; - 使用筛网分拣,去除死贝、碎壳; - 浸泡于清洁海水中10~15分钟,观察闭壳反应; - 挑选闭壳反应迟缓或无法闭合的个体。注意事项: - 分拣应在阴凉环境中进行; - 避免机械损伤; - 分拣后及时冷藏或运输。

运输保鲜

操作方法: - 使用带透气孔的塑料箱; - 层间铺湿润海藻或湿布; - 控制温度在8~12℃; - 运输时间不超过24小时。注意事项: - 避免高温和长时间运输; - 定期检查湿度和温度; - 运输途中避免剧烈震动。

四、花蛤活性检测的常见误区

误判“张壳”为死亡 说明:部分花蛤在运输后出现张壳现象,可能是因缺氧休眠所致,应放入清水中观察是否恢复闭壳反应。忽视轻微异味 说明:死贝初期可能无明显异味,需结合壳体反应综合判断。

水质管理不当 说明:忽视水质监测易导致群体死亡,影响整体活性。