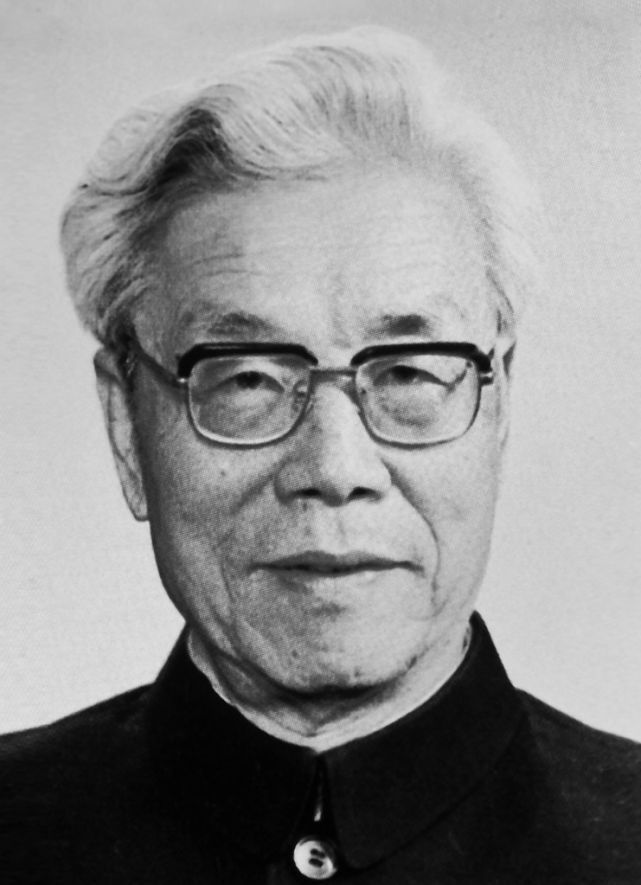

在中国农业科学史上,有这样一位科学家:他用半个多世纪的心血,让中国的玉米产量实现了一次次飞跃。他就是中国玉米育种学科的奠基人——李竞雄。

从江南水乡到科学殿堂

1913年10月20日,李竞雄出生于江苏苏州。1932年,他考入浙江大学农学院农业植物系,从此与农业科学结下不解之缘。毕业后留校任教的他,先后在甘肃、四川等地的农业科研机构工作,积累了丰富的实践经验。

1944年,李竞雄远渡重洋,赴美国康奈尔大学深造。四年后,他获得哲学博士学位,毅然选择回国效力。1948年11月,他被聘为国立清华大学农学院副教授兼农学系主任,开始了在国内的科研教育事业。

开创中国玉米杂交育种先河

新中国成立后,李竞雄在北京农业大学(现中国农业大学)任教。1956年,他带领团队育成了中国首批"农大号"玉米双交种,这标志着中国在利用杂种优势选育玉米自交系间杂交种方面取得了突破性进展。

然而,他最重要的贡献是在20世纪70年代。当时,他与同事们育成的多抗性丰产玉米杂交种"中单2号",成为中国玉米育种史上的里程碑。这个品种具有抗病性强、适应性广、产量高等特点,在全国范围内大面积推广,成为中国使用时间最长的玉米杂交种之一。

这项成果先后荣获1978年全国科学大会奖和1984年国家发明一等奖,为国家粮食生产作出了巨大贡献。

不断推动育种技术革新

李竞雄的科研脚步从未停歇。1982年,他主持育成了中国第一个通过品种审定并用于生产的高赖氨酸玉米杂种"中单206",以及甜玉米新品种"甜玉4号"。这些新品种的育成,不仅提高了玉米产量,更改善了玉米的营养品质。

他还积极倡导在中国开展玉米群体改良研究,推动玉米育种素材改良创新研究列入国家攻关计划。从20世纪50年代中期开始,他持续研究玉米细胞质雄性不育的转育和利用,使基因雄性不育研究取得了重要突破。

严谨治学,潜心科研

在李竞雄的科研生涯中,他始终保持着严谨的治学态度。同事们回忆,他在实验工作中一丝不苟,对每一个数据都严格要求,从不放过任何疑点。

"我离不开玉米,玉米也需要我"——这句朴实的话语,道出了他对玉米育种事业的深厚感情。即使在晚年,他仍然坚持到试验田观察,亲自指导年轻科研人员。

桃李满天下,精神永传承

除了科研成就,李竞雄还为中国培养了大批农业科研人才。作为博士研究生导师,他言传身教,培养了一大批优秀的玉米育种专家。

2003年10月19日,中国农业大学隆重举行"李竞雄诞辰九十周年纪念暨塑像揭幕仪式"。时任校党委书记瞿振元在仪式上指出,李竞雄为中国玉米育种事业的发展、玉米品种改良所发挥的作用,为解决中国的民生问题作出了巨大贡献。

从1936年大学毕业到1997年逝世,李竞雄将六十多年的光阴奉献给了中国的农业科研事业。他用一生的坚守和实践,推动了中国玉米育种技术的进步,为保障国家粮食安全作出了不可磨灭的贡献。

如今,当我们看到田野里长势喜人的玉米时,不应忘记这位为中国玉米育种事业耕耘一生的科学家。他的科学精神和学术思想,仍在激励着新一代农业科研工作者继续前行。