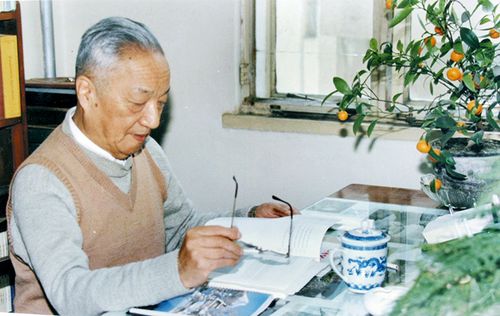

在中国科学界,李庆逵(1912-2002)的名字与现代土壤学的发展紧密相连。这位出生于浙江宁波的科学家,以其扎实的研究和执着的追求,成为我国土壤学和植物营养化学的奠基人之一。

1912年2月12日,李庆逵出生在一个书香门第。祖父李松侯曾任宁波市商会会长,外祖父叶同春是清朝举人。在这样的家庭氛围中,他从小接受了良好的教育。1928年,怀揣着"科学救国"理想的他考入复旦大学化学系,希望像化工专家侯德榜一样,通过工业振兴民族。

然而,1932年毕业时,现实给了他沉重一击。在当时的社会环境下,化工工作机会稀缺,他一度失业在家。最终,在亲戚帮助下,他进入中央地质调查所土壤研究室工作。这个安排与他最初的理想相去甚远,初入行的他对整天与土壤打交道感到乏味和迷茫。

转变发生在日常工作的积累中。在土壤研究室主任翁文灏的严格要求下,李庆逵逐渐掌握了土壤分析技术,并认识到这是改良土壤、指导施肥的重要手段,同样能实现他"科学救国"的理想。从此,他全身心投入到土壤研究中。

抗战时期,科研条件极其艰苦。土壤研究室迁往四川后,时常遭遇日军空袭。令人敬佩的是,每当警报响起,别人都往防空洞跑,李庆逵却总是冲向实验室,只为及时处理易燃物质,保护实验设备。有一次,敌机已在头顶盘旋,已被妻子拉进防空洞的他仍坚持返回实验室,只为保护一个白金制作的干锅。

1944年,李庆逵获得赴美留学机会,在伊利诺斯大学攻读硕士和博士学位。1948年学成后,他毅然放弃国外的优厚待遇回到祖国。在他的科研生涯中,始终保持着严谨务实的态度。1950年,他历时四个月,徒步考察江苏滨海盐土,完成了台北(现东台)、射阳、滨海、灌云四县的土壤调查。

从他的工作笔记中,我们可以窥见当时科研工作的艰辛:"由庆生渡至王港...夜来渔人捉蟹,海滨灯火点点,见大群野黄牛";"下午4时至新人村。晚过浮桥时坠水,大家竭诚扶助"。据他的学生回忆,当时他们每天要负重行走50至70公里,住牛棚、吃杂粮是家常便饭。

就是在这样的条件下,1950年,38岁的李庆逵当选为第4届国际土壤学会副主席,成为国际土壤学界的知名学者。1953年,他参与组建中国科学院土壤研究所,两年后当选为中国科学院学部委员(院士)。

除了科学成就,李庆逵还保持着文人情怀。他的日记中常常出现这样的记录:"枫叶已丹,满眼黄叶,正秋深时节";"晚,已有凉意,洗澡花盛开,很香"。这些充满诗意的文字,展现了一位科学家的细腻情感。

李庆逵的一生,恰如他曾经写下的那样:在科学的道路上,既要有严谨求实的态度,也要有发现美的眼睛。他将个人理想与国家需要紧密结合,用实际行动诠释了科学家的责任与担当。