凌晨四点,梧桐河农场的雾气还没散,董金福已经蹲在田埂上,盯着手机里的订单页面。屏幕那头,北京朝阳区的张女士刚刚追加了两袋鸭稻米,留言写着:“孩子吃了不过敏,再要两百斤过年送亲戚。”董金福咧嘴笑,露出一口被晒得发黄的牙齿——搁三年前,他得等到秋收后拉着粮跑百公里,才能听到买家这么实在的反馈。

这种“春天插秧前就卖完”的底气,来自黑龙江今年铺开的138.7万亩定制农业。省农业农村厅10月4日更新的台账显示,全省310家定制主体里,像董金福这样提前锁价锁量的农户,平均每亩地少折腾了3趟运输,多赚了412元。

海伦市仁东村的曲伟君更敢算细账。8600平方米的“小菜园”被切成172个50平方米的格子,每个格子500元认领费,不打农药的西红柿、紫油豆角从地里直发哈尔滨,快递箱里塞着一张手绘卡片:“您家这块地,7月15日浇了第三次沼液。”靠着这张卡片,仁东村的菜价比早市同类贵出40%,却提前三个月被抢空。

“以前我们追着市场跑,现在市场提前半年蹲在地头等。”海北镇镇长沈朝锐指着西安村的黄豆角地,藤蔓下埋着企业提供的专用有机肥袋。收购合同上白纸黑字:高蛋白品种,每斤2.5元,比市场价高两毛。陈文才掰着指头算,自家两亩半庭院,光豆角就卖了3100元,“够给老伴换辆电动三轮车”。

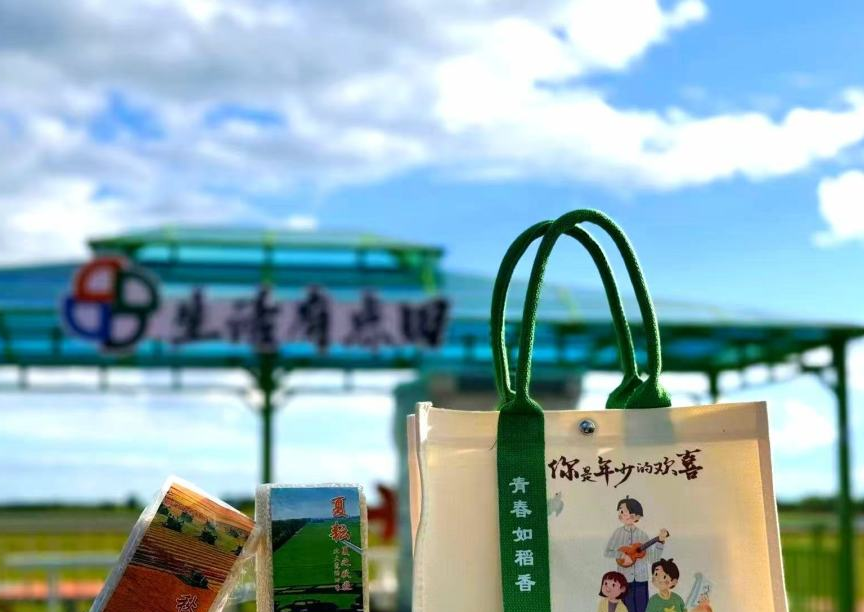

这场变革的底层逻辑,藏在省里出台的《定制农业三年行动计划》里。文件第7页明确写着:以稻米定制为主导,鲜食玉米、寒地果蔬为补充,重点解决“农民不知道种啥、消费者不知道买啥”的错位。梧桐河农场农业发展部总经理贾聚岩演示手机小程序,消费者点开“认养稻田”选项,能实时看到地块的氮磷钾检测值,甚至能指定收割日期。“有位上海客户要求霜降后第七天收,说那时候米香最浓。”

技术支撑来自北斗导航和物联网。海伦市农技站站长李树国带记者来到地头,传感器埋在地下20厘米,每四小时上传一次墒情数据。“过去测土配方要三天,现在手机推送只要三秒。”更关键的是,这些数据直接关联到定制合同——如果土壤湿度连续两次低于标准,系统自动触发补偿条款,农户得额外赠送5%的产量。

但真正的考验在履约。仁东村去年遇到过极端天气,西红柿裂果率超30%。村支书曲伟君连夜开直播,把裂果切片做成糖渍番茄,反而让定制者觉得“真实”,最后按实际产量结算,没人退单。“农民得明白,定制不是把风险转给消费者,是一起想办法把损失降到最低。”

省农科院经济作物研究所所长张必弦提醒,定制农业不是“高价包治百病”。他拿出一份对比表:普通水稻亩均成本980元,定制鸭稻因需养鸭除草,成本涨到1340元,但售价从1.8元/斤跳到3.2元/斤,“关键看溢价能不能覆盖增量成本”。目前黑龙江定制稻米溢价率稳定在75%左右,才算跑通模型。

在产业链下游,变化更微妙。哈尔滨江北的快递分拣中心,专门为定制农产品开辟了“绿色通道”。负责人王磊展示数据:10月以来,日均发出2.3万件“田头包裹”,其中38%附带手写感谢信。这些信被农户们贴在家里最显眼的位置——比奖状还管用。

最让沈朝锐感慨的是,西安村有户贫困户,去年靠定制大豆脱了贫。今年开春,儿子从深圳回来,没再提打工的事,而是和父亲一起研究起企业新要求的“双低”品种。“以前种地是生存,现在是门生意,得算投入产出比。”年轻人蹲在田埂上,用Excel表格算氮磷钾利用率的样子,让老沈觉得“黑土地真的变了”。

暮色降临,董金福家的院子里堆着打包好的鸭稻米,纸箱上印着二维码。扫码进去,能看到张女士家孩子吃米饭的视频——小家伙把碗底舔得干干净净。董金福媳妇悄悄说,买家昨天发来200元红包,“说米香里有小时候的味道”。

远处,拾禾机的灯光在稻浪里划出金色轨迹。这片被订单提前锁定的土地,正在改写延续千年的耕作逻辑:从“看天吃饭”到“按单生产”,从“卖力气”到“卖标准”。而真正的赢家,是那些终于能把名字写在产品上的农民——他们不再是大宗粮价波动里的一个数字,而是张女士手机里“董金福家的鸭稻田”,是陈文才豆角箱里那张写着“老陈头种的,放心吃”的小纸条。

省农业农村厅市场处处长刘明透露,明年黑龙江将试点“定制农业保险”,保费由企业、农户、政府三方分摊。“要让农民敢接更大的单,让消费者敢认更远的田。”他指着墙上的规划图,138.7万亩只是开始,2027年目标锁定在500万亩,“到时候,黑土地上的每一粒米,都可能提前半年找到它的主人。”