在河西走廊的万亩农田里,传感器实时监测土壤墒情;在陇东高原的农家小院中,新农人对着手机直播带货;在偏远山村的卫生室,村民刷医保电子凭证就能看病结算……2024年,数字浪潮正以前所未有的深度与广度席卷陇原大地。甘肃省深入实施数字乡村战略,从基础设施到产业转型,从民生服务到基层治理,全方位推进数字化与乡村振兴深度融合,不仅让乡村“连上网”,更让发展“跑起来”、治理“活起来”、生活“美起来”。

数字乡村,基础先行。没有坚实的“数字底座”,一切赋能都是空中楼阁。2024年,甘肃把网络覆盖作为优先任务,全年新建5G基站1.8万个,推动85%以上行政村实现5G信号覆盖,千兆光网加速向农村延伸。有线电视光缆通达率在乡镇达95.3%、行政村超六成,不仅改善了信息获取条件,更丰富了农村数字文化生活。尤为可贵的是,数字基建并非“冷冰冰”的技术堆砌,而是充满“烟火气”的民生工程。比如,邮储银行临夏州分行联合东乡县推出的全国首个水务线上缴费IC卡圈存项目,让40万群众告别“缴费跑远路”的烦恼,并带动用电、燃气等民生服务线上化转型。这种“小切口、大民生”的实践,真正让数字基建成为连接政府与群众的“便民桥”。

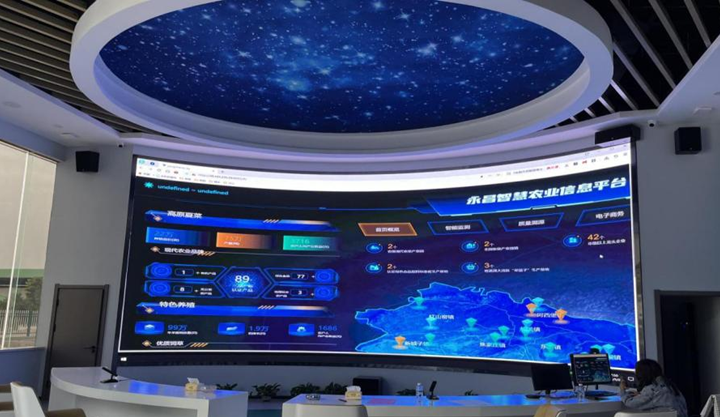

有了“硬支撑”,更要激活“新引擎”。产业兴旺是乡村振兴的核心,而数字技术正是撬动产业升级的关键杠杆。甘肃以智慧农业为抓手,在民勤、临泽等8县区建成20.3万亩高标准农田与灌区智能化管理示范区,推动传统农业向“会思考”的智慧农业转型。更值得关注的是“云上乡村数字农业平台”——这一由丝绸之路信息港公司打造的系统,横向联通生产、政务、消费三端,纵向贯通省到户六级,通过区块链和大数据实现政策精准推送、服务线上办理、产品全程溯源。目前平台已在康乐、东乡运行,注册用户近24万,成功入选农业农村部优秀案例,彰显了数字赋能农业的巨大潜力。

与此同时,农村电商成为陇原特产“出山”的高速通道。环县凭借完善的电商体系入选商务部首批“农村电商领跑县”;全省12742个村级寄递物流服务站完成标准化改造,打通农产品出村“最初一公里”。而“I@甘肃 2024网络富民博览会”系列活动更是亮点纷呈:22场培训覆盖近4万名新农人,487名主播推介120余种农文旅产品,实现销售额6500万元,带动200余万单特产走向全国。数字不仅卖货,更育“人”——一批懂技术、会运营、善表达的“最美新农人”正在崛起,成为乡村数字生态的中坚力量。

数字乡村的最终落脚点,是让农民群众共享发展成果。甘肃聚焦教育、医疗、社保、就业等民生痛点,推动“互联网+”服务向乡村深度延伸。在教育领域,“三个课堂”覆盖4007个教学点,30余万农村学生共享名校资源;8所师范高校开展“互联网+支教”,让优质师资跨越山川。在医疗方面,全省五级医疗卫生机构100%接入健康信息平台,村卫生室全部纳入医保定点,电子医保凭证激活率高达98.95%,村民在家门口就能享受便捷诊疗。社保服务也全面“上网”,城乡居民养老保险、就业业务实现“一网通办”,“如意就业”平台精准匹配岗位,真正实现“数据多跑路、群众少跑腿”。

更令人欣慰的是,数字服务正努力做到“一个都不能少”。全省推进政府网站和政务新媒体适老化改造,优化无障碍交互设计;37项惠民补贴通过社保卡“一卡通”发放,确保政策红利精准直达。这种对特殊群体的关照,体现了数字乡村建设的人文温度。

在治理层面,数字化正推动乡村从“被动应对”转向“主动预见”。甘肃推进平安甘肃信息化平台联通共享,深化“法律明白人”网络培养;加快应急广播和气象监测体系建设,构建分灾种、分区域的精准预警体系;加强生态环境数字化监管,守护绿水青山。数字技术让基层治理更精细、更高效、更温暖,构建起共建共治共享的善治新格局。

回望2024年,甘肃的数字乡村建设不是零敲碎打的试点,而是系统集成的变革;不是技术炫技的表演,而是扎根乡土的实践。它用一根网线连接城乡,用一块屏幕缩小差距,用一个平台激活产业,用一套系统提升治理。这场静水深流的数字化转型,正在重塑乡村的生产方式、生活方式和治理方式。

未来,随着“巴渝治水”式大数据平台在甘肃的推广、更多“云上乡村”应用场景的落地,数字乡村必将释放更大潜能。而这一切的核心,始终是“人”——让农民成为数字时代的参与者、受益者、创造者,才是乡村振兴最深厚的底气。甘肃的探索证明:当数字真正“沉”到田间地头、融进百姓生活,乡村振兴的画卷,必将更加生机盎然、绚丽多彩。