当智能机器人在菜地里精准识别杂草、定向喷施农药,当无人车在温室大棚中自主避障、搬运百斤作物,当无人机掠过田野十分钟完成数十亩地的巡田作业——这些曾出现在科幻场景中的画面,如今在2025年首届智慧农业创新大赛的现场成为现实。这场在浙江德清举办的赛事,不仅是一场农业科技成果的集中展演,更折射出我国智慧农业从“单点突破”向“系统赋能”迈进的关键趋势,为破解传统农业“人力密、效率低、污染重”的痛点提供了清晰路径。

赛事直击:三大赛道聚焦农业生产核心痛点

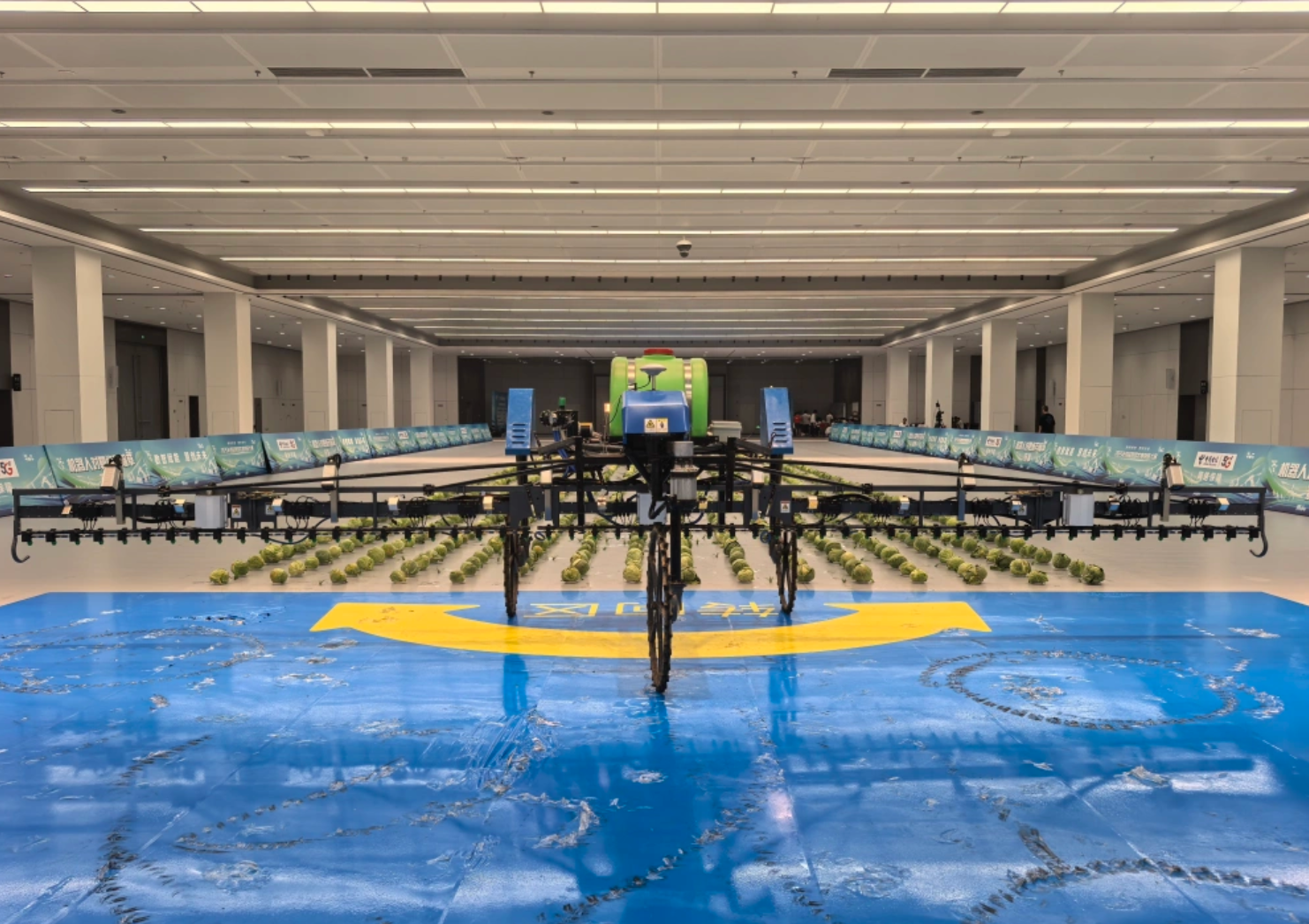

农业生产中,除草、搬运、巡田是长期困扰农户的“老大难”问题——人工除草效率低下且易伤作物,温室搬运依赖体力劳动且风险高,传统巡田耗时耗力且数据反馈滞后。此次大赛精准锚定这三大场景,设置对靶施药除草机器人、温室搬运机器人、巡田无人机三大赛道,吸引了26家企业、17家科研院校组成的55支参赛队伍同台竞技,形成“企业实战经验+院校科研实力”的双向互补,让创新成果既具技术高度,又贴合生产实际。

在对靶施药除草赛道,安徽合肥多加农业科技有限公司的展品格外引人注目。该公司自主研发的对靶施药除草机器人,搭载精准变量喷雾控制系统与双喷雾系统,不仅能在1分钟内完成1亩地的作业,更能根据杂草分布自动调节农药浓度与喷施范围。“越需要精准施药的地块,省药效果越明显,比传统方法省药30%至80%。”公司总经理秦广泉的介绍,点出了该技术的核心价值——既降低农户用药成本,又减少农药对土壤、水源的污染,同时延缓杂草抗药性发展。更值得关注的是,这项曾被国外垄断的技术,经过企业8年自主攻关,已实现规模化应用,成本大幅下降,彻底打破了“卡脖子”困境,展现出我国智慧农业装备从“跟跑”到“并跑”的突破。

温室搬运赛道的竞争同样激烈。浙江杭州神农氏机器人有限公司的智能搬运无人车,凭借厘米级自主导航与多场景适配能力脱颖而出。“在番茄采收季,它能自动穿梭于温室垄间,将装满果实的筐体精准运至分拣区;切换配件后,又能变身喷药车完成病虫害防治。”公司总经理于东辰表示,机器的核心优势在于“适应性”——通过环境感知技术,可应对温室潮湿、作物密集等复杂场景,无需人工干预即可完成全流程作业。而北京农学院研发的GHBOT-02机器人,则走了“低成本创新”路线:采用2D激光雷达重定位技术,将硬件成本较传统3D激光雷达降低90%以上,为中小农户使用智慧装备降低了门槛。

巡田无人机赛道的表现,则让“精准农业”有了更直观的诠释。来自浙江金华的参赛团队展示的无人机,通过激光测距技术可实现厘米级经纬度定位,搭配多光谱成像系统,能实时捕捉作物叶片颜色、生长密度等信息,生成“作物生长趋势图”。“以前五六十亩地的巡田,一个人要忙一整天,现在无人机10分钟就能完成,还能出具‘田间处方’,提示哪块地缺肥、哪块地有病虫害。”参赛队员的话,道出了技术对生产效率的颠覆——不仅解放了人力,更让农业生产从“凭经验”转向“靠数据”,为后续精准管理提供了科学依据。

深层观察:智慧农业创新需平衡“技术高度”与“落地温度”

从大赛呈现的成果来看,我国智慧农业已在核心技术研发、场景适配能力上取得显著进步,但要真正实现从“赛场”到“田间”的转化,还需解决三个关键问题:成本可负担性、操作便捷性、服务持续性。

成本是制约智慧装备普及的首要障碍。尽管北京农学院等团队已在低成本技术上有所突破,但不少高端装备仍存在“价格高、维护贵”的问题。对于小规模农户而言,一台动辄数万元的机器人,其投入回报周期过长,难以形成购买意愿。这就需要企业与科研机构进一步优化技术路线,在保证性能的前提下降低成本——例如通过模块化设计减少配件种类,或采用“租赁”“共享”模式降低使用门槛,让中小农户也能享受到科技红利。

操作便捷性则关乎技术的“落地效率”。传统农户多为中老年人,对复杂设备的接受度较低。此次大赛中,部分机器人已实现“一键启动”“语音控制”,但仍有产品存在操作界面复杂、故障排查困难等问题。未来,智慧装备的研发需更多考虑“用户思维”——简化操作流程、增加故障自诊断功能、提供本地化培训服务,让农户“看得懂、用得会、修得好”,避免出现“买得起却用不好”的尴尬。

服务持续性是保障技术长期发挥价值的关键。农业生产具有季节性、地域性特点,智慧装备在不同地区、不同作物上的应用,需要持续的技术迭代与售后支持。例如,南方多丘陵的地块与北方平原的地块,对无人机巡田的路径规划要求不同;种植番茄与种植水稻,对搬运机器人的载重与尺寸需求也存在差异。这就要求企业建立“本地化服务团队”,根据区域生产特点提供定制化解决方案,并及时响应农户的维修、升级需求,让智慧装备真正成为“随叫随到的田间帮手”。

未来展望:以“三化”推动农业现代化加速前行

浙江省农业科学院数字农业研究所副所长孔德栋在大赛中指出:“智慧农业的未来,必然是智能化、精准化、无人化的深度融合。”这一判断,为我国农业数字化转型指明了方向。从此次大赛的成果来看,要实现这一目标,需从三个维度持续发力:

一是技术研发“协同化”。当前,我国智慧农业装备的研发仍存在“企业单打独斗、院校闭门造车”的现象,导致部分技术与实际需求脱节。未来,应搭建“企业+院校+农户”的协同创新平台——企业提供市场需求与产业化能力,院校攻克核心技术难题,农户反馈使用体验,形成“需求导向—技术研发—场景验证—迭代优化”的闭环,让创新成果更接地气、更具生命力。

二是应用场景“全链条化”。此次大赛聚焦的除草、搬运、巡田,仍属于农业生产的“中间环节”,未来还需向产前(种子筛选、土壤检测)、产后(采收分拣、仓储物流)延伸,形成全链条智慧解决方案。例如,将无人机巡田数据与精准灌溉系统联动,实现“缺水上水、缺肥施肥”的全自动管理;将搬运机器人与冷链物流结合,减少农产品在运输中的损耗。只有覆盖全链条,才能最大化发挥智慧农业的价值。

三是产业生态“集群化”。智慧农业不是单一技术的应用,而是“硬件+软件+数据+服务”的综合体。这就需要政府、企业、金融机构等多方协同,打造产业生态:政府出台补贴政策降低农户使用成本,企业加大研发投入突破核心技术,金融机构提供“智慧农业贷”等专项产品,形成“政策引导、市场主导、社会参与”的发展格局。例如,浙江德清可依托此次大赛,打造“智慧农业产业园区”,吸引上下游企业集聚,形成从技术研发到成果转化的完整产业链。

首届智慧农业创新大赛的落幕,不是终点,而是我国农业数字化转型的新起点。当越来越多的智慧装备走进田间地头,当越来越多的农户依靠科技增收致富,农业将不再是“面朝黄土背朝天”的传统行业,而是充满科技感、获得感的现代产业。这场“科技赋能农业”的变革,不仅将破解我国农业发展的痛点,更将为乡村振兴注入持久动力,推动农业现代化迈向更高水平。