当东南亚的热带野猪踏上跨欧亚大陆的迁徙之路,百万年间它们如何在冰天雪地中活下来?那些被严寒与干燥刻进基因的秘密,如今正被中国科学家一点点揭开。近日,中国农业科学院农业基因组研究所的研究团队,通过深入解析中亚野猪种群的遗传历史,为理解大型哺乳动物如何应对环境变化提供了全新视角。这项成果不仅还原了野猪横跨欧亚大陆的迁徙历程,更像一把钥匙,打开了现代家猪遗传改良的“基因蓝图”。

在广袤的欧亚大陆上,野猪的迁徙史堪称一部生命适应环境的史诗。起源于东南亚热带地区的野猪,历经数百万年向西、向北扩散至欧洲和中亚高纬度地区。但作为东西方文明关键通道的中亚地区,其野猪种群在环境剧变中的遗传适应机制,长期以来却像蒙着一层面纱。直到中国农业科学院农业基因组研究所农业基因编辑技术创新团队的介入,这个谜团才逐渐清晰。研究人员整合了47个新测序和49个公开的高质量野猪全基因组数据,这些数据覆盖了东亚、中亚、欧洲等多个关键区域,构建起野猪跨欧亚大陆的迁徙路线图。通过对这些基因数据的深度分析,团队发现亚洲野猪大约在360万年前与东南亚近亲物种分家,随后分化出中国南部和中亚不同种群。中亚野猪为了在干燥寒冷的环境中生存,进化出了独特的基因优势。

要揭开中亚野猪适应环境的遗传密码,研究人员首先将目光投向了与能量代谢和环境适应密切相关的基因区域。他们对比了中国南部野猪和中亚野猪的基因组,运用群体分化指数FST、群体间核苷酸多样性比值θπ ratio、跨群体复合似然比XP-CLR三种选择信号检测方法,在10kb的滑动窗口中筛选出601个受到强烈自然选择的基因组区域,覆盖了320个基因。功能分析显示,这些基因显著富集在代谢相关通路中。寒冷环境下,动物需要提高基础代谢率来维持体温和能量供应,这一发现为此提供了有力佐证。其中,ADAMTS20基因在多个选择指标上都名列前茅,它参与调控黑色素细胞分化和体表色素沉着,研究人员推测这种选择压力可能与不同纬度地区紫外线辐射强度的差异有关。另一个在非洲人群适应紫外线环境研究中被报道过的PDPK1基因,也在中亚野猪中受到正向选择,暗示这个基因在动物和人类适应光照环境方面可能有着保守的功能。

更令人瞩目的是调控脂肪代谢的LPIN1基因。研究人员通过另一种选择信号检测方法XP-EHH,找到了18582个可能因自然选择而频率快速升高的遗传变异。其中位于LPIN1基因内含子区域的两个紧密连锁SNP(rs340542212和rs324682561)尤为关键。功能验证实验表明,这两个SNP位于一个肌肉特异性增强子内,祖先单倍型(CC型)会显著降低该增强子的活性,导致LPIN1基因表达水平较低。而在东北亚、中亚和欧洲野猪中富集的衍生单倍型(TT型),则通过增强LPIN1的表达,优化了脂肪代谢,帮助野猪在寒冷地区积累必要的脂肪储备。这一发现完美解释了为什么中亚野猪能在食物短缺的冬季保持活力,也为家猪育种中提升脂肪利用效率提供了新靶标。

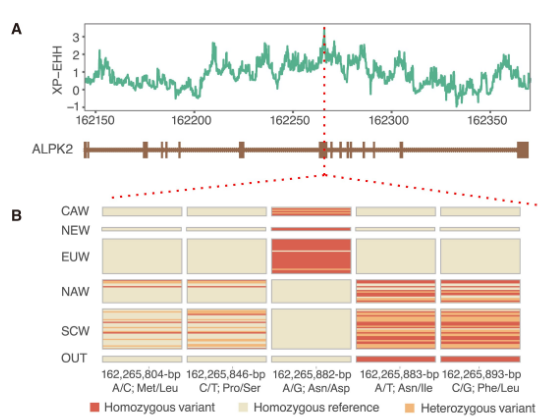

在解析适应机制的过程中,一个与产肉性能相关的基因ALPK2也浮出水面。研究人员在该基因中发现了5个错义突变,其中一个突变(rs327271406)在中亚野猪和欧洲野猪群体中已达到100%的固定频率,更意外的是,这个突变在欧洲家猪群体中也完全固定了。ALPK2基因在心脏和肌肉组织中高表达,通过大规模表型-基因关联分析发现,它与多个肉产量相关性状(如背膘厚、日增重等)存在显著关联。这意味着,欧洲家猪的生长速度和产肉性能优势,可能部分源于其野生祖先在自然选择中固定下来的这个有利遗传变异。

这项研究首次系统性重构了野猪跨越欧亚大陆的迁徙历程,揭示了中亚作为东西方基因交流枢纽的重要角色。那些被自然选择雕琢的基因变异,不仅是野猪适应环境的“生存指南”,更是家猪遗传改良的“天然基因库”。对于三农领域来说,这些精准定位的基因“密码”,未来或将帮助育种专家培育出更耐寒、肉质更优的家猪品种。而对于整个生物学界,它也为理解大型哺乳动物的适应性演化提供了全新的分子视角。当我们看着餐桌上的猪肉,或许很难想到,这背后藏着百万年来野猪与自然博弈的生命故事,正被科学家用基因语言重新讲述。你觉得,这些来自远古的生命智慧,还能为我们带来哪些惊喜?