你可能会说“小事哪能成大事”,但在淄博博山的厚庄村,有个叫孙博的第一书记偏要用两年时间证明——还真能!这个从市水利局来的普通干部,自2023年10月驻村起,就像个拿着放大镜的孩子,把村民的“小麻烦”当成自己的“大课题”。如今再走进厚庄,你会发现这山村里藏着不少“惊喜”:机井的水声、广场的笑声、村志的翻书声,混着樱桃树的甜香,悄悄勾勒出乡村振兴的另一种模样。

那两口“罢工”的井,浇活了全村的春

“孙书记,这井要再不行,我家那二亩樱桃树就得旱死啊!”去年四月的一天傍晚,村民陈云聚挎着篮子从地里回来,老远就喊住了刚从村委会出来的孙博。那是个典型的博山春日,风里带着山桃花的香,可在厚庄村,此刻却没人有心情欣赏——村里那两口老机井,突然就不抽水了。

这两口井,是全村的“命根子”。厚庄村山多地少,村民们守着几十上百棵樱桃树过活,每年五月的樱桃季能赚几十万。眼下正是樱桃坐果的关键期,井一停,地浇不上水,一年的盼头可就悬了。孙博跟着陈云聚到井边,蹲下来扒着井口往里看,生锈的泵体在昏暗中泛着光,他伸手摸了摸冰冷的管道,眉头拧成个疙瘩:“别急,我明天一早就找人来修。”

话是这么说,孙博心里清楚,修井不是找个师傅换个零件那么简单。他连夜翻出村里的资料,打电话问水利局的老同事,又跑镇上找扶贫办,一整个晚上没合眼。第二天一早,他带着维修队和新买的水泵赶过来,村民们都围在井边看,七嘴八舌地议论:“这井修得好吗?”“钱够不够啊?”孙博没多说啥,只是盯着师傅们拆泵、换零件,时不时递上瓶水。

三天后,当第一股清澈的水流从井口喷涌而出时,围观的村民们“轰”地笑开了。陈云聚捧着水瓢舀了一瓢,凑到嘴边喝了一口,抹了抹嘴直乐:“甜!这水比泉眼里的还甜!”那天晚上,孙博手机响个不停,全是感谢的话,他回了个朋友圈:“水来了,心就安了。”后来樱桃丰收,他又骑着电动车跑遍了周边的批发市场,帮着69户果农把樱桃卖了个好价钱。有个大爷拉着他的手说:“孙书记,你这井浇的不只是果树,是咱老百姓的心啊!”

那片“慢坡地”,成了村里的“会客厅”

井的事刚忙完,孙博又盯上了村头那片“不怎么起眼”的地方。那是个缓坡,靠着太河水库,以前总有人往坡上扔垃圾,风一吹,塑料袋、废纸就飘到水库边,看着扎眼。“这地方要是能修个广场就好了。”孙博第一次跟村支书张文庆聊起这事时,手里正捏着半根没抽完的烟,“咱村是移民村,老村以前就在水库底下,这广场能不能把咱村的老故事、老物件都放进去?”

张文庆愣了一下,挠了挠头:“修广场?那得不少钱吧?”孙博拍了拍胸脯:“钱的事你别操心,我去申请移民扶持基金。”可真要跑起来,才知道难——他抱着一沓材料往区里跑了五趟,被驳回了三次,不是图纸不够详细,就是数据对不上。有天晚上他在办公室对着地图发呆,突然翻到一本旧书,里面写着“厚庄者,厚重之地也”,他眼睛一亮:“对啊,咱村的‘厚’字文化这么浓,广场就叫‘厚’主题广场!”

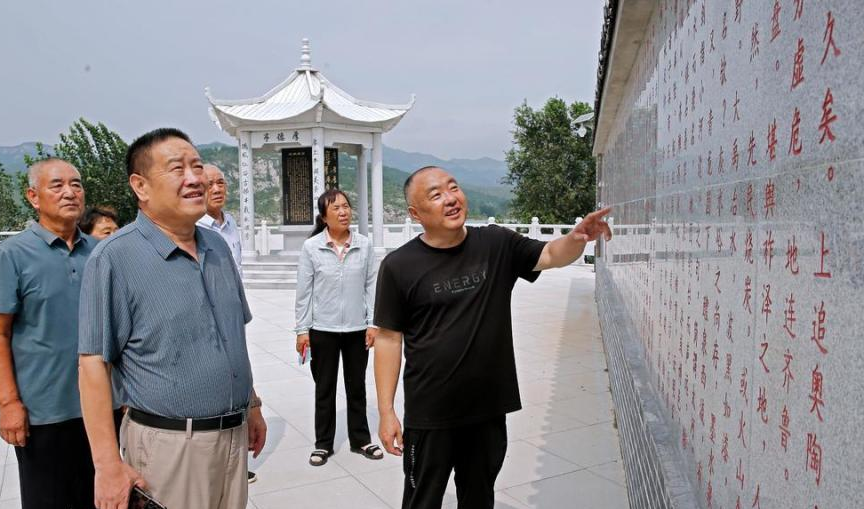

第二次去区里,他带着设计稿,指着图纸上的“百厚碑”跟负责人说:“你看,这尊碑上要刻100个不同写法的‘厚’字,有甲骨文的,有毛笔的,还有咱村老秀才手写的,这多有意义啊!”负责人被说动了,最终批下110万资金。接下来的日子,孙博成了“工地常客”,推土机轰隆响的时候,他就站在一边看,跟师傅们比划:,“栏杆别太密,要让游客能看见远处的水库。”“文化墙要刻上《太河赋》,让大家一进来就知道咱村的历史。”

今年春天广场建成那天,有几个放学的孩子在空地上追着跑,笑声像撒了把豆子。老人们搬着小马扎坐在厚德亭里,手里端着粗瓷茶碗,看着远处的水面,有一搭没一搭地说:“孙书记真是个实在人,这广场,比城里的公园还好。”现在,每天傍晚都有人来广场散步,跳广场舞的大妈,遛弯的老人,还有来打卡拍照的游客。张文庆说:“以后游客来太河水库,肯定得来咱厚庄的广场看看,这可是咱村的‘脸面’。”

那本“磨破边”的村志,留住了乡愁

“你说咱村有没有自己的志书啊?”2024年初的一个晚上,老支书张文庆突然问孙博。孙博愣了,这两年他忙着修井、建广场,还真没琢磨过这事,但他想起第一次进厚庄时,张文庆说的那句“咱村以前在水库底下”,心里就有了主意:“有!咱自己编一本!”

说干就干。孙博找来了博山县志、淄川旧志,一页页翻找,还挨家挨户去问老人。“厚庄村,明洪武年间立村,因村西有厚山而得名......”“清乾隆年间,村人陈德武中武举......”那些被淡忘的故事,在老人的絮叨里一点点鲜活起来。孙博把这些记在本子上,晚上就在村委会的灯下整理,常常写到后半夜,桌上的台灯把他的影子拉得老长,稿纸上的字迹由清秀变得潦草,最后连边角都磨卷了。

有次他为了确认“姜太公钓鱼台”的位置,专门去问了80岁的陈大爷。陈大爷眯着眼想了半天,指着村后的山说:“就在那片石头滩上,水浅的时候能看见鱼跃,老辈人都说那是姜太公来过的地方。”孙博赶紧带着村干部去拍了照片,写进了志书。2024年9月,《厚庄村志》终于定稿印刷,拿到书的那天,张文庆捧着书,手指在封面上的“厚”字上摩挲,眼眶有点红:“这书,就像给咱村立了块‘根’,后人翻开,就知道咱从哪儿来。”

现在,《厚庄村志》被放在村祠堂的书架上,成了村里的“宝贝”。有次孙博在祠堂门口听见几个老人在议论:“你看这陈德武,武举出身,多威风!”“这‘厚’字碑,刻得真好看,跟孙书记写的一样......”看着他们满足的样子,孙博突然觉得,那些熬夜查资料、反复改稿子的日子,值了。

驻村两年,他把“小事”过成了“大事”

驻村快两年的时候,孙博的任期也快到了。有人问他:“孙书记,你这两年干了三件大事(修井、建广场、编村志),现在要走了,会不会留遗憾啊?”他笑着摇摇头:“干吗要留遗憾?这‘大事’都是村民们自己干出来的,我不过是搭了把手。”

确实除了这三件“显眼”的事,村里的“小事”也没断过——帮困难户王奶奶修屋顶,带孩子们去镇上看科技馆,清理山边的垃圾......年轻人大多外出打工,村里常住的多是老人和孩子,孙博就成了“全能书记”:既要管灌溉施肥,又要管老人看病,连谁家孩子没人接,他都骑着电动车去镇上接。有次下雨天,他送生病的孩子去医院,回来时裤脚全是泥,张文庆看着他笑:“孙书记,你这哪像水利局的干部,倒像个村里的‘孩子王’。”

当然厚庄村的发展还有很长的路要走,集体经济还是薄弱,年轻人也还没回来。但孙博觉得没关系,“驻村不是来镀金的,是来扎根的”。他拿出手机,翻出前几天拍的照片:广场上大妈们跳着广场舞,孩子们在“百厚碑”前追蝴蝶,井边的樱桃树又开花了,粉嘟嘟的一片。“你看,这些声音,这些笑脸,不就是厚庄最好的样子吗?”

现在孙博的任期结束了,但他还是村里的“常客”。有时候傍晚去广场散步,听见大妈们喊他“孙书记”,他就笑着跑过去,跟着跳几下;有时候帮村民卖樱桃,他就坐在果园里,跟果农们聊收成,聊着聊着,夕阳就把山和人都染成了暖黄色。

乡村振兴从来都不是什么惊天动地的大事,就是这样一件件“小事”串起来的。就像厚庄村的“厚”字,一笔一划,写的是土地的厚重,也是人心的温度。