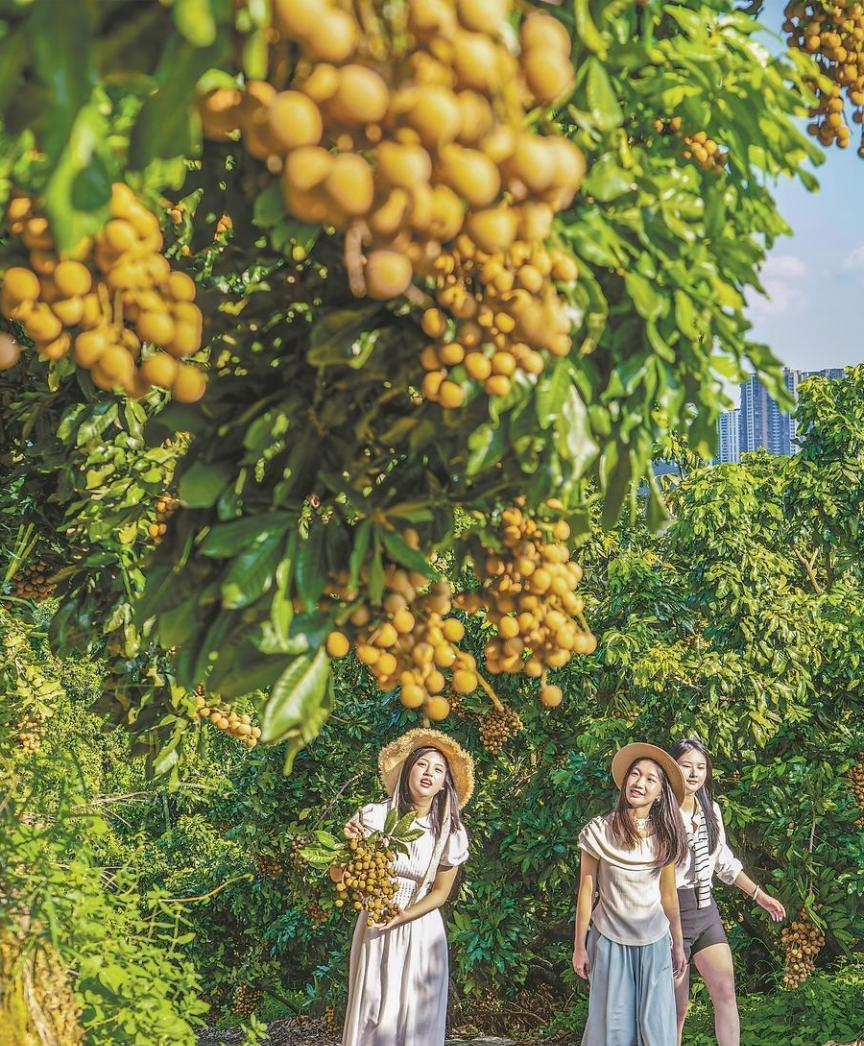

在厦门同安区,一种名为凤梨穗的龙眼品种正以其独特的甜味和优良品质,撬动着近5亿元的产业规模。近日,记者深入同安区田间地头,探寻小小凤梨穗如何成为当地的致富果。

一段400年种植史的传承

8月24日上午,在厦门市绿惠园果蔬专业合作社包装车间里,苏水源正忙着指挥工人打包装车。他自豪地说:“这批2万斤的鲜果将在28小时后直达宁夏银川,让当地百姓吃上新鲜、正宗的同安凤梨穗龙眼。”苏水源是龙眼营销的领军人物,前年首次尝试直播带货,曾创下1小时7000单的销售纪录。今年,他产出的80万斤凤梨穗龙眼,市场售价每公斤可达12元到16元,根本不愁卖。

同安有400多年的龙眼种植史。据《同安县志》记载,龙眼“广东、兴化、漳州皆有之,而以本邑所出者为佳”。同安龙眼有30多个品种,主要有水涨(又名冇种)和赤壳(又名软枝)两大类,还有后璧埔种(又名白花早)、店仔种等。20世纪90年代,同安的龙眼栽种面积近2.5万亩,主要产区包括汀溪镇、莲花镇、五显镇等地,良好的基础为凤梨穗品种的孕育创造了条件。

一件地理标志产品的孕育

2012年11月,同安凤梨穗龙眼成为厦门市首件地理标志证明商标,注册类别为第29类(干桂圆)和第31类(龙眼)。地理标志证明商标落地的背后,是几代人的艰苦努力。1980年,同安区农业技术推广中心在西塘村马垵自然村发现了一株树龄300多年的凤梨穗龙眼母树,果实品质尤为突出。在此基础上,科技工作者充分利用高压苗和嫁接等技术手段,在几十年的培种育种进程中加速繁育种苗,扩大果农示范栽培面积,全力推动凤梨穗品种的发展。

新老农人耕耘不止,新品种茁壮成长。普通龙眼品种早春生理发育容易“冲梢”,而凤梨穗则不会,其花芽叶芽同时抽生,即使使用药物处理或人工摘除叶片,仍可开花结果。这种抗“冲梢”的优势,使其能持续稳产、高产,产出的果实品质优、含糖率高,遇到不良气候或劳动力紧张时节,还可延长挂果期。

一条全产业链的崛起

近年来,同安区通过成立龙眼专业合作社,采取统一收购、统一加工、统一标准、统一商标、统一包装、统一销售的经营模式,严格按照地理标志证明商标使用管理规则开展种植和加工,有效规避了以往生产经营分散、产品质量参差不齐的弊端,开始从单一种植向全产业链迈进。

目前,同安区有龙眼加工(烘干)企业及大户230家,日加工鲜果能力达455吨。在深加工领域,绿帝年加工量1700吨,开发有桂圆干、桂圆咖啡、桂圆八珍糕等系列产品;闽宏堂年加工量2500吨,推出桂圆干、桂圆奶酥、红参桂圆植物饮等产品,很大程度丰富了产业链条。共有48家生产经营主体获同安凤梨穗地理标志证明商标授权使用,品牌影响力持续扩大。

与此同时,“同民安”区域公共品牌及“夏商基地购”等服务平台的建立,高效链接产地与大型商超、批发市场、电商平台及深加工企业,助力解决丰产后的“卖难”问题;此外,“商超进驻+活动引流”的线下销售模式,正助力同安龙眼拓展全国市场。

同安凤梨穗龙眼不仅在国内市场上大放异彩,还逐步开辟新加坡、马来西亚等海外市场。随着全产业链的不断壮大,小小凤梨穗正在书写着新的甜蜜篇章。