在京津冀协同发展的大背景下,天津市西青区正以一场静水深流的变革,重新定义乡村振兴的内涵。这里没有千篇一律的“网红打卡”,也没有粗放开发的“景区复制”,而是立足本地资源禀赋,走出三条各具特色又相互呼应的农文旅融合之路:第六埠村以“红绿交融”实现生态与产业双赢,西闫庄村借“金藤串珠”打通城乡要素循环,白滩寺村靠“古艺新生”激活文化内生动力。这三种路径,共同构成西青区乡村振兴的立体图谱,也为全国同类地区提供了可借鉴的“西青样本”。

第六埠村:从“十年九涝”到“红绿共生”的生态致富路

第六埠村地处大清河、子牙河与独流减河三河交汇处,地势低洼,曾是典型的“水窝子”。村民张凤文回忆:“过去一下雨就淹,种啥都白搭,年轻人纷纷外出打工。”2018年,新任村党委书记郝庆水上任后,没有急于招商引资,而是带领班子走遍全村,最终确立“先治生态、再兴产业”的战略。

第一步是治水。村里修筑堤坝、疏浚沟渠、开挖排涝通道,彻底解决内涝问题;第二步是试种。2019年,村集体试种180亩水稻,次年扩至千亩,并创新“稻蟹共生”模式——水稻为河蟹提供遮蔽与饵料,河蟹为稻田除虫除草、增肥增氧,实现“一水两用、一田双收”。如今,这片“黄金田”亩产稻谷1200斤、河蟹150斤,综合效益较单一种植提升40%以上。

生态修复只是起点,产业延伸才是关键。第六埠村以“村集体+合作社+农户”模式整合土地,建成高标准蔬菜基地,年产蔬菜6000万斤,打造“六埠蔬菜”品牌,并构建“批发市场+社区直供+电商+采摘”四位一体销售网络,稳定覆盖天津50多个社区。2024年,村民人均年收入达3.8万元,较2018年翻了一番。

但村干部并未止步于此。他们敏锐意识到,单一农业抗风险能力弱,必须拓展价值链。依托千亩稻田、三河交汇的自然景观和本地红色资源,村里打造“三河汇景红色教育基地”,设计沉浸式研学路线,让游客在稻浪中重温革命历史。截至2024年底,已接待全国2700余支团队、17万余人次,带动餐饮、民宿、讲解等就业岗位50余个。

这一模式的核心逻辑在于:生态修复是前提,农业提质是基础,红色文化是IP,三者融合形成“生态—产业—文化”闭环。它证明,乡村振兴不是“等靠要”,而是通过系统治理,将劣势转化为优势,让“水患地”变成“聚宝盆”。

西闫庄村:从“平改村”到“葡萄营地”的城乡融合新引擎

与第六埠村不同,西闫庄村的起点是城镇化进程中的“平改”(平房改造为楼房)。作为全国宅基地换房和农村集体产权制度改革试点,该村率先完成产权制度改革,成立股份经济合作社,为资产盘活奠定制度基础。

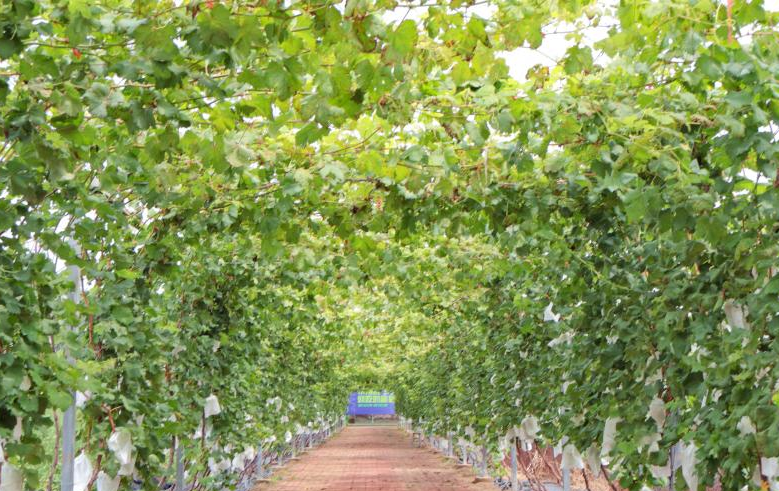

“城乡融合不是单向输血,而是双向奔赴。”村党总支书记杨长庚说。他们没有简单出租土地收租金,而是主动对接城市需求:城市人向往田园生活,就发展休闲农业;城市缺乏亲子研学空间,就打造体验营地。2023年,村集体联合专业公司,将288亩撂荒地改造为“柒鲜女葡萄主题营地”,建成千米葡萄长廊、科技小院、品鉴中心,形成集种植、观光、科普、采摘于一体的综合体。

科技赋能是其一大亮点。营地引入天津农学院技术团队,应用套袋调光、水肥一体化、病虫害绿色防控等技术,使葡萄糖度稳定在18%以上,成为京津冀高端商超和会员制渠道的抢手货。游客不仅能采摘,还能在科技小院学习农艺知识,实现“从田间到舌尖”的深度体验。

更值得称道的是“创富工坊”项目。西青区整合电商、直播、设计等资源,对村民开展系统培训。退伍青年张英峻通过培训成为带货主播,在天津礼品展会上助力村集体斩获700余箱订单。“放下锄头,拿起手机”,这句口号背后,是农民身份的转型与技能的升级。

数据显示,西闫庄村集体收入从2017年的300万元增至2023年的827万元,成员人均分红8300元,并为全体农籍人员缴纳城市养老保险。这一模式揭示:农村集体产权制度改革是基础,对接城市消费升级是方向,科技与人才是催化剂,最终实现“资源变资产、农民变股东、乡村变景区”。

白滩寺村:从“厂房出租”到“非遗工坊”的文化振兴实践

白滩寺村曾以厂房出租和零件加工为生,虽有收入,却缺乏可持续性。村党总支书记王广宇坦言:“老路走不远,必须找到自己的根。”他们将目光投向村内百年传承的粉彩瓷技艺和丰富的非遗资源。

村里将闲置厂房改造为2000平方米的传统文化研学基地,开发“开笔礼”“非遗手作”“农事体验”等课程,年接待研学学生3万人次。粉彩瓷工作坊不仅传承技艺,更成为村民增收平台。村民郝洪玉拜师学习十余年,如今月收入5000余元,“在家门口就能赚钱,还能守住老手艺,特别踏实。”

不仅如此,村里还系统挖掘叶雕、津派彩烙画、蜡染等非遗项目,开发26种文创产品,让“指尖技艺”转化为“指尖经济”。游客带走的不仅是一只瓷盘,更是一段文化记忆。2024年,村集体收入达380万元,较转型前增长近3倍。

白滩寺村的实践表明:乡村文化不是包袱,而是宝藏;非遗不是陈列品,而是生产力。通过“非遗+研学+文创”模式,既保护了文化根脉,又创造了经济价值,实现了“以文塑旅、以旅彰文”的良性循环。

西青经验:乡村振兴需要“因地制宜”与“系统思维”

第六埠、西闫庄、白滩寺,三个村庄资源禀赋不同、发展路径各异,却共同指向乡村振兴的核心逻辑:尊重本底、系统谋划、多元融合。

第一,拒绝“一刀切”。第六埠有水,就治水兴农;西闫庄近城,就对接城市;白滩寺有文化,就活化非遗。没有盲目跟风“民宿热”“直播潮”,而是从自身优势出发,找到差异化赛道。

第二,强化制度保障。无论是第六埠的“村集体+合作社”、西闫庄的产权制度改革,还是白滩寺的闲置资产盘活,都离不开基层治理创新和政策支持。西青区农业农村委相关负责人表示,区里通过项目扶持、人才引进、平台搭建等方式,为村庄提供“工具箱”而非“标准答案”。

第三,注重利益联结。三个村均建立紧密型利益分配机制,确保农民在产业链、价值链中持续受益。第六埠的蔬菜统销、西闫庄的股份分红、白滩寺的手艺培训,都让农民从“旁观者”变为“参与者”“受益者”。

第四,追求可持续发展。无论是生态修复、科技应用,还是文化保护,都着眼于长远。正如郝庆水所说:“我们不是做一锤子买卖,而是要让子孙后代都能在这片土地上过好日子。”

乡村振兴,是一场关于“人、地、文”的深度重构

西青区的实践告诉我们,乡村振兴不是简单的“盖新房、修马路”,而是一场关于土地价值重估、文化基因激活、城乡关系重塑的系统工程。它需要基层干部的远见与担当,需要农民的参与与创造,更需要制度、科技、市场的协同发力。

从三河交汇处的稻浪,到葡萄藤下的笑语,再到非遗工坊里的匠心,西青区正以多元融合之笔,绘就一幅“产业兴、生态美、文化活、百姓富”的现代乡村画卷。这幅画卷,不仅属于天津,也为全国乡村振兴提供了可复制、可推广的宝贵经验——因地制宜,方能各美其美;系统融合,终将美美与共。