"钱包鼓了,心里踏实。"新城镇新华村的赵大伯蹲在自家小院里,手里摩挲着刚摘的小番茄,这话听着跟拉家常似的,可背后的故事,得从十年前说起。

那会儿的新华村,地是地,人是人,就是没把"钱"的事儿理顺。"你猜咋着?"赵大伯咧开嘴笑,露出没剩几颗牙的牙床,"以前种玉米,一亩地能收多少?卖了钱刚够化肥钱,年轻的都出去打工了,村里就剩老的小的,地都荒了半截。"

转机是从三年前开始的。"镇上派来的书记说,'咱村有江有水,有老盐厂的故事,还种了几十年菜,为啥不能让土地自己生钱?'"赵大伯眯着眼回忆,"一开始我们还不信,这土坷垃能变出花来?"

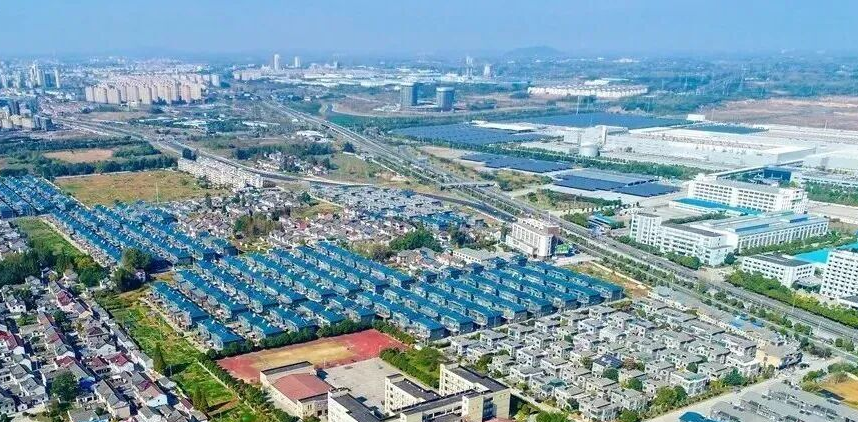

现在他信了。新华村的土地没歇着——东边的田埂上,游客正提着篮子摘草莓,"生态农场"的牌子立在路边;西边的旧厂房改成了"江上盐都"非遗体验馆,墙上挂着老盐工的蓑衣,游客能亲手体验晒盐,再把村里的萝卜干、芥菜干当成"伴手礼"买走;村头的闲置屋顶上,蓝色的光伏板在太阳下闪闪发光,"每月能给村里分不少钱,比种地强多了"。

最让赵大伯高兴的是儿子。"以前去外地打零工,一个月挣四千块,还顾不上家。现在村里搞'道田农业',儿子当采摘区管理员,管着二十多号人,一个月能拿六千多,逢年过节还能领着大家搞直播卖货。"他拍了拍大腿,"这日子,比做梦还好!"

镇上的人说,这叫"党建引领+产业融合",听着像喊口号。可在新城镇,这口号早变成了实实在在的行动:"镇级搭平台,村级有实体"——三个相邻的村凑一起搞采摘园,资源整起来了;村里和食品厂联建,蔬菜加工成酱菜,附加值提上去了;老厂房改文旅,历史文化活起来了;光伏项目建起来,屋顶、水面都生钱了……"四联并进",把"小打小闹"变成了"抱团发展"。

前阵子,镇上搞了个"书记擂台赛",每个村的书记上台讲自家咋把集体经济搞起来的。新华村书记说,关键就四个字:"让大家都有盼头"。赵大伯听着,端起搪瓷缸子喝了口茶,茶是村里新推的"生态绿茶",清香里带着甜味。

这"踏实感"从哪儿来?赵大伯掰着手指头数:"钱包鼓了,不用再背井离乡;家门口有活干,能看着孙辈长大;村里的路修宽了,晚上路灯亮堂堂的……"他没说出来的是,当土地不再沉睡,当年轻人愿意回来,当日子有奔头,心里的踏实,才最金贵。

这样的故事,在新城镇不是个例。或许在某个不起眼的村子,也有个和赵大伯一样的老人,正蹲在田埂上,看着土地焕发生机,笑着说"心里踏实"。这大概就是乡村振兴最动人的模样——不用豪言壮语,不用华丽辞藻,就藏在那些鼓起来的钱袋子,和踏实的笑容里。