清晨的薄雾还没散尽,重庆市巫山县曲尺乡柑园村的路边已经停好了一辆蓝色货车,车斗里堆着满满当当的脆李筐,青绿色的果皮上还挂着清晨的露水。“刘老板,今年的果子成色比往年还好!”果农老周一边用竹筐往车上搬,一边和驾驶室里探出头的男人搭话。男人叫刘建国,来自四川广安,每年4月到10月,他都会准时出现在巫山的果园里。“我一天能收3000多斤,这一车拉回去,下午就能摆上广安的批发市场。”刘建国抹了把额头的汗,眼里闪着光,“巫山脆李肉质软、甜度够,放几天都不坏,老百姓抢着买,我一年能走50吨,早就把这里当成‘第二故乡’了。”

这一幕,是巫山脆李产业繁荣景象的缩影。在长江三峡腹心地带,巫山县的群峰之间藏着一种独特的“致富密码”——脆李。这里海拔落差大,从175米的长江水面到1000米的高山,立体气候让脆李有着“晨沾露、午浴阳、晚纳凉”的生长环境,果实成熟时,青中带黄的果皮裹着饱满果肉,咬一口汁水四溢,甜酸比例恰到好处。谁能想到,这种如今年产值超22亿元的“黄金果”,上世纪才从当地的零星野果变成人工选育的优良品种。从最初农户在院子角落种几棵,到如今14.5万亩标准化种植基地,巫山脆李走过了一条从“土特产”到“大品牌”的蜕变之路。

在柑园村,45岁的陈双林家的两层小楼前,他正蹲在地上仔细挑选刚摘下来的脆李,果篮里的果子个个匀称饱满。“前几年我在湖北打工,干幕墙安装,一天累得腰都直不起来,一个月才挣5000多。”陈双林直起身,指着屋后的果园,“2018年回来种果树,现在十来亩脆李,去年卖了13万多,农闲时去邻县帮人种果树修枝、嫁接,一天也能挣500多。”他身后的果园里,脆李树枝桠舒展,果实坠满枝头,风吹过时沙沙作响。“以前一年到头在外漂,现在在家守着老人孩子,收入不比打工差,还能照顾家,日子过得踏实。”陈双林的话里满是满足,这正是巫山脆李带动农民增收的生动写照。

曲尺乡是巫山脆李的核心产区,2.1万亩脆李树与1.9万亩柑橘林交织成网。“我们搞‘强村公司+村集体+合作社’的模式,10个村1个社区一起入股成立了和美李乡农业发展公司,职业经理人带着老百姓干。”曲尺乡党委书记卢家庆带着记者走进村委会办公室,墙上的电子屏正滚动展示着脆李的收购价和订单量,“外面有大订单,我们就通过公司对接,村里的集体经济组织老百姓采摘,再统一分级包装,强村公司还管技术培训、农资采购,甚至帮我们开电商店。”为了让老百姓安心种果,政府还建起了双重保障网:一方面对接保险公司,遇到冰雹、暴雨就启动农业保险兜底;另一方面对小果、裂果按1元/斤的价格收购,运到酒厂加工成脆李酒。“去年有次下冰雹,村里好几家果园受了灾,保险公司赔付下来,农户没亏一分钱。”卢家庆笑着说,“老百姓现在是‘定心丸’吃足了,种果的劲头比谁都足。”

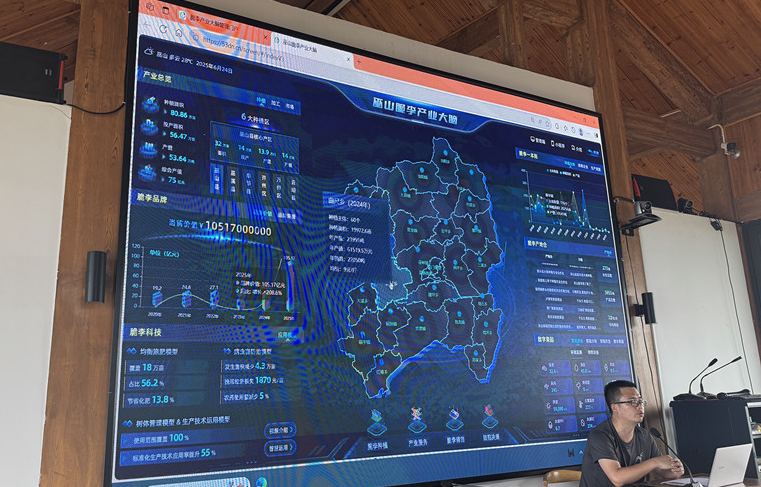

在巫山脆李产业的升级路上,“数智化”成了最亮眼的新引擎。一年前,“巫山脆李产业大脑”正式上线,打开网页,3637个果园的实时数据清晰可见:哪片果园的土壤湿度、哪棵树的病虫害情况,甚至哪个农户的施肥记录,都能精准调取。“果农在种植中遇到问题,直接在平台提问,技术专家当天就能给出解决方案。”产业大脑负责人介绍,平台还会根据果树生长期、天气预报,自动推送疏花疏果、病虫害防治的提醒,“以前都是靠经验,现在有了数据支撑,种植就像开了‘导航’。”

离产业大脑办公室不远,“未来果园”的示范基地里,传感器埋在土壤里监测养分,无人机在果园上空盘旋进行病虫害巡查,手机APP上能实时查看每棵树的生长数据。“我们把每个果园的基础信息、农事记录、加工流程都存进系统,消费者扫码就能看到脆李的‘成长日记’。”负责人指着手机上的溯源页面,“下一步要上线电子交易功能,从种植到销售,全链条数据打通,让好果子卖出好价钱。”如今,巫山县的脆李产业已形成“种植—加工—物流—销售”的闭环,开发出脆李酒、李子饮料等20多种深加工产品,仓储冷链能保证鲜果从枝头到消费者手中不超过48小时。

从生态优势到产业优势,从“小打小闹”到“全链升级”,巫山脆李的十年蝶变,不仅让20万果农的钱袋子鼓了起来,更探索出一条库区山区农业现代化的新路径。当清晨的阳光洒在层层叠叠的果园上,青脆的果实与江风、云雾相映成趣,这颗小小的脆李,正以“绿水青山就是金山银山”的生动实践,书写着新时代的乡村振兴故事。