晚上十点半,南京农业大学的校园已一片寂静。一位白发老者打着手电筒,独自走在回宿舍的小路上。这样的场景,在这所校园里已经重复了几十年。

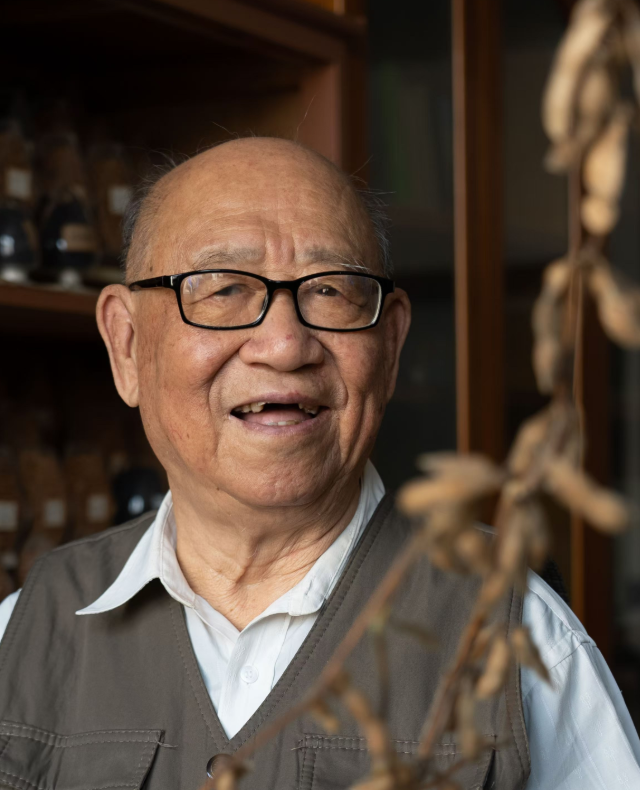

他是盖钧镒,中国工程院院士、南京农业大学国家大豆改良中心主任。今年89岁的他,是全国唯一一位专攻大豆研究的院士,师生们都亲切地称他“大豆院士”。

一个人的坚守:从手电筒到3万份种质资源

只要不出差、不下田,盖钧镒就会出现在这条连接办公室和宿舍的小路上——早上8点前上班,晚上10点半后下班。这样的作息,他坚持了几十年。

“祖国需要什么,我就研究什么。”这是盖钧镒常挂在嘴边的话。1936年出生于江苏无锡的他,1953年进入南京农学院学习,师从著名大豆专家马育华。毕业后,他放弃去北大荒的机会,选择留校任教。

1980年,44岁的盖钧镒赴美留学。两年半时间里,他考察了美国12个州的大豆产区,深刻认识到中国与美洲国家在大豆生产上的差距。

“大豆古称‘菽’,我国种植历史超过5000年。20世纪50年代,是我国北京小黑豆的抗病基因挽救了美国大豆产业。”盖钧镒说,“但后来他们通过科研创新,产量反超了我们。”

回国后,盖钧镒立志要建立中国自己的大豆种质资源库。没有专业设备,他就用腌菜坛子当容器,里面放上干燥剂,一份一份地收集大豆种子。寒暑假学生回家,他也拜托他们在各地搜集当地大豆品种。

几十年努力,盖钧镒团队建立起世界第三大大豆种质资源库。如今,3万份大豆种质资源静静地“躺”在国家大豆改良中心的密封容器内,等待被“唤醒”。

大豆危机:18%自给率背后的忧患

我国曾经是大豆出口国,但1996年后逐渐成为世界上最大的大豆进口国。目前,我国大豆自给率仅为18%左右。

“这意味着我们每年消耗的1.1亿吨大豆中,有9000万吨依赖进口。”盖钧镒眉头紧锁,“大豆不仅是食物,更是饲料的重要原料。过度依赖进口,等于把饭碗交到别人手里。”

为了提高大豆产量,盖钧镒将突破口放在寻找野生大豆的优异基因上。他带领团队从大量资源中筛选出1900份材料,反复进行田间试验,完整记录每一份资源的性状特征。

他主持育成的“南农88-31”等20多个大豆新品种,在长江中下游和黄淮海地区推广5000多万亩。其中“南农88-31”平均亩产达170公斤,是新中国成立初期的3倍多。

创新突破:从“大豆南下”到间作技术

面对国内耕地资源紧张的现实,盖钧镒提出了“大豆南下”计划。2021年3月,他的团队带着大豆种质资源来到海南三亚,开展热带大豆育种工作。

试验结果令人振奋:4份大豆品种亩产超过250公斤,远超国内平均亩产135公斤的水平。“这不仅能在国内推广,还可以乘着‘一带一路’的东风走向世界。”盖钧镒说。

同时,盖钧镒团队探索出大豆玉米带状复合种植技术。“在玉米行间种大豆,玉米产量不减,还能多收一季大豆。”他算了一笔账:全国6亿亩玉米地,按每亩产豆100公斤计算,可增产6000万吨大豆。

这一建议被写入2020年中央一号文件,并在全国推广。2023年,推广面积已达1800万亩。在徐州睢宁岚山镇,复合种植田每亩增收300-400元,农户们尝到了甜头。

培育后人:把论文写在大地上

盖钧镒深知人才的重要性。他坚持带学生下田,从播种到收获,每个关键节点都亲自指导。

“电脑里长不出大豆,书本里也长不出大豆。”这是盖钧镒对学生说得最多的话。北至黑龙江,南至海南,都能看到他和学生在田间忙碌的身影。

现任农业农村部大豆生物学与遗传育种重点实验室主任的赵晋铭回忆,第一次陪盖老出差时,上午从南京出发,开完会当晚就返回。“盖老说不想耽误明天的教学。”

更让人感动的是,盖钧镒始终保持着简朴作风。他住在70多平方米的学校宿舍里,家具都是上世纪七八十年代的款式。按规定院士可坐高铁一等座,但他总说“用不着”。

时间不等人:89岁院士的紧迫感

“我已经80多岁了,留给我研究大豆的时间不多了。”这是盖钧镒最近常说的话。

2023年中秋国庆假期第一天,盖钧镒因心率过缓住院治疗。学生问他中秋节在医院过会不会冷清,他说:“只有这样才不耽误研究和教学。”

在盖钧镒的团队里,评价成就的标准只有一个:为事业、为国家作了多少贡献。如今,他培养的学生遍布全国,成为大豆研究的中坚力量。

“以前开全国大豆学术会议只有200多人,现在有1000多人了。”盖钧镒欣慰地说,“他们都是中国大豆事业的希望。”

夜幕降临,盖钧镒又打着手电筒走在那条熟悉的小路上。手电筒的光虽然微弱,却照亮了中国大豆的未来之路。在这位89岁院士身后,一批批年轻科学家正接过重担,继续着他未竟的事业。

只要中国还没有实现“大豆自由”,盖钧镒和弟子们的脚步就不会停歇。