田埂上的玉米杆子都黄透了,风一吹哗啦啦响,沉甸甸的棒子垂着头,看着就喜人。谁能想到,肥城这片土地上正藏着不少“门道”呢,这几年农业生产搞得那叫一个热闹——良种、良法、良技凑一块儿,把传统农田“盘活”了,“泰山粮仓”的底气,好像又足了些。

老辈人常说“种地不选种,累死落个空”,这话在肥城的试验田里,真是看得明明白白。在边院镇南仇村的汶阳田产业园,有片试验田看着跟普通田没两样,可你要是蹲下来细瞅,准会发现地里藏着不少“宝贝”——光是小麦品种就试种了三百来个,五个专家团队在这儿扎了根,天天盯着这些庄稼“过日子”。2018年,泰安市政府、山东农业大学和肥城市政府联手,在这儿搭了个良种培育的“孵化器”,专门给好种子“安家”。

要说“明星选手”,还得是“山农糯麦1号”。2020年夏天,这儿还真让它“亮了相”——当时测产,亩产差不多有695公斤,破了全国特色营养小麦的单产纪录。金黄的麦穗沉甸甸的,看着就带劲儿,农户们私下里都说,这麦穗是“撑钱袋子的宝贝”。

科技的力量,还真不掺假。自2019年起,这片基地就陆陆续续推出来三十多个小麦、玉米新品种,传统老农田里,现在也能长出“新花样”了。就说“肥玉8号”玉米吧,颗粒看着比以前的品种饱满多了,抓一把沉甸甸的,手感就不一样。安驾庄镇的路双成书记说起这事儿,脸上的褶子都带着笑:“以前种老品种,亩产到600公斤就烧高香了,现在这‘肥玉8号’,实打实收了832公斤,每公斤还能多卖两毛钱,50亩地算下来,一年就多赚两千多块,你说这划算不?”

试验田里的玉米品种有二十多种,像是一场“选美大赛”。安驾庄镇农业负责人杜秋玲常说:“从播种到收获,每一步都记在本子上,株高多少、穗长多长,都得‘盯’着。”如今,肥城以汶阳田现代农业示范区为“圆心”,打造了智慧农业、数字农业、单产提升、良种繁育四个万亩示范片,还有十三个千亩样板田,良种覆盖率差不多到了98%。

老话讲“三分种,七分管”,光有好种子还不够,还得有好方法。肥城市正琢磨着高效种植模式,走出了一条“技术创新—设备定制—示范推广”的新路子。安临站镇的李红波提起大豆玉米带状复合种植,脸上漾着笑意:“这种模式真是两全其美,土地不闲置,庄稼还能互相‘帮衬’。”

这“帮衬”的秘诀,其实是“科学搭伙过日子”。玉米和大豆不打架,精准调控间距,让光、热、水都能用上,最后玉米不减产,还能多收一茬豆。安临站镇农业综合服务中心副主任刘锐说:“选品种得像找搭档,得‘合得来’才行。”

肥城的创新不止这些。“减垄增地”模式正让“沉睡”的田垄焕发新生。传统农田因灌溉留着田垄,现在规模化种植后,那些垄沟反而成了“浪费的空间”。肥城市农业农村局的王继荣局长跟我说:“你看这些田,以前田埂占了不少地方,现在我们把土一平整,水肥一体化一用上,田垄就成了能长庄稼的地,一寸地都不浪费,等于‘白捡’了百分之十的地呢。”

科技人员也常往田里跑,手把手教农民咋选种、咋管理,就像给庄稼“当保姆”。专家到了户,技术到了人,良法到了田,农民心里也有底了。

走进汶阳田农高区的为农服务中心,墙上挂着块大屏幕,实时跳着各种数据,哪片地土壤湿度多少,哪片玉米病虫害风险高,看得清清楚楚,就像给农田装了“千里眼”。山东汶阳田为农服务有限公司的李伟总经理说:“我们这个‘数字农业大数据平台’,能把电子证照、农情监测这些信息都串起来,像是给农业生产搭了个‘智慧大脑’,从种到收都能管起来。”

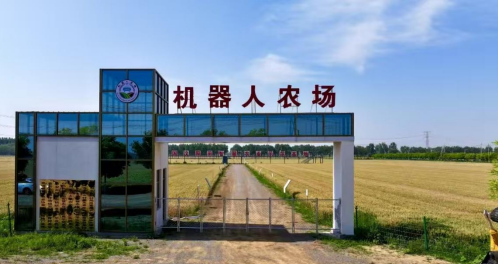

目前,这个平台已经录入了32个村、8995户的电子证照,布了207个土壤监测点、21个虫情测报仪和15个气象站,覆盖面积有5万亩。在洼里村的智能农机基地,几台“机器人”正埋头干活——有的在耕地,有的在打药,动作麻利得很。山东农业大学的陈国庆教授凑过来说:“这套系统是我们跟当地政府一起搞的,能从种到收全程无人化,就像给农田请了个‘智能管家’。”

这“管家”也在“学习”。每天的作业数据、作物长得怎么样,都往AI模型里输,就像人吃饭长个子一样,模型也在“进步”。无人农场的王新文指着屏幕上的红点说:“凌晨刚监测到第七作业区有玉米螟,四台无人打药机马上就去了,从发现到干活,两分钟都不用,定位准得很,偏差不超过五厘米,比人工巡查快了差不多20倍。”

这几年,肥城还跟山东农业大学等高校深度合作,研发出3大类6个品种的智能装备,破解了不少农机智能化改造的难题。安驾庄镇试点的智能化农服中心,农户通过租赁用机器人,每亩成本降了60%,人力省了40%,水肥也省了20%,玉米亩产预计能提15%。

肥城的地,这几年是越来越“聪明”了。从选种到管理,从老经验到新科技,农民们用自己的双手把地“伺候”得明明白白。看着这片田,你会觉得,农业的未来啊,就藏在这些泥土里,藏在每一个用心种地的人心里。