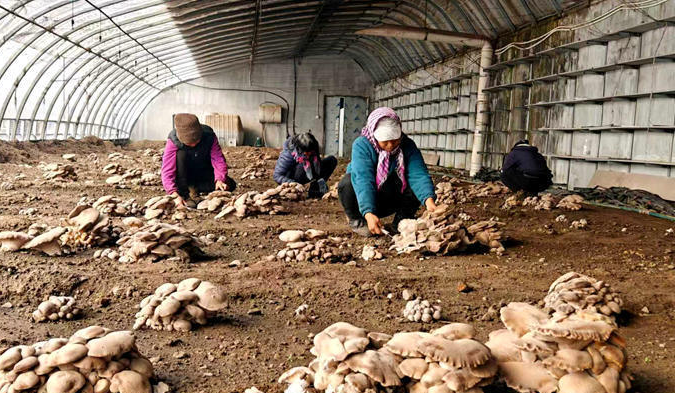

立冬后的石门镇北山村,清晨五点,霜花贴在塑料棚膜上,像给15栋日光温室镶了一圈银边。项荣军掀开棉门帘,一股带着菌草甘甜的潮热扑面而来——灵芝菇到了第二茬采收高峰。工人们弯腰、起菇、入筐,动作一气呵成,不到半小时,两百斤“菌中花”便码成了小山。

“去年这时候,我还在为销路发愁,现在电话响个不停。”项荣军抓起一朵灵芝菇,菌伞边缘泛着赤金,菌肉厚实得能立住硬币。他算了笔细账:一栋棚330平方米,一年两茬,每茬6000斤,地头批发价14元/斤,刨去菌棒、人工、加温电费,一栋棚一年净赚6.8万元,比种西红柿多收4万元。

把时间拨回2023年春天,项荣军还是“门外汉”。他去辽宁丹东参加农博会,被灵芝菇酷似灵芝的外形勾住脚步。“这玩意儿东北能不能种?”技术员一句“昼夜温差大、散射光充足,反而更好着色”让他动了心。回到安图,他先砍来桦木枝丫做菌棒,结果菌丝长到一半就发黄。专家远程诊断:湿度超了3个百分点。项荣军干脆把行军床搬进大棚,凌晨两点起床记录温湿度,一个月后摸出一套“安图参数”:菌丝阶段温度保持22℃,出菇期降到12℃,湿度控制在88%,比教科书低2个点,却有效避免了菌柄徒长。

技术关过了,市场关更难。头茬菇上市时,项荣军拉着300斤样品跑遍延吉、珲春,学校食堂嫌“长得怪”,超市采购员摇头“没条码”。他干脆把切片后的灵芝菇扔进火锅,三分钟,菌伞吸饱汤汁,咬下去脆嫩弹牙,当场签下5万元订单。如今,基地每天凌晨三点发车,6小时直达长春海吉星批发市场,下午两点就出现在“东北农嫂”电商直播间,单盒200克卖29.9元,复购率42%。

北山村村民许进芝过去冬天靠“猫冬”打发日子,现在每天7点准时到大棚。“以前扒苞米一天挣80元,还冻得直哆嗦。现在分拣灵芝菇,棚里20℃,一天120元,中午管饭。”她指着手机里的转账记录笑,“去年给儿子买羽绒服,没跟老头伸手。”基地常年用工22人,忙季增加到40人,六成是留守妇女,人均年增收2.4万元。

项荣军没止步于卖鲜菇。他算过,一斤鲜菇烘干后剩三两,价格却翻到60元/斤。今年9月,他引进一台1吨级低温冻干机,试制的灵芝菇脆片在延边大学小吃街试销,三天卖出800袋。下一步,他准备把菌柄切丁熬酱,菌伞烘干磨粉做代餐,菌渣拌料喂鸡,实现“吃干榨净”。

更大的棋局在村外。项荣军与县农业农村局签下协议,明年开春在石门镇推广“公司+农户”模式:公司提供菌棒和技术,农户自建30平方米小拱棚,保底回收价12元/斤。按每棚年产1000斤计算,农户净赚8000元,相当于种5亩玉米。目前已有47户报名,其中13户是脱贫户。

站在北山村头远眺,15栋大棚像列队的白色战舰,在长白山余脉的薄雾里若隐若现。项荣军蹲在地头,抓起一把黑土攥成团,又轻轻松开——土壤疏松得恰到好处。“东北的黑土地不光能种大豆,也能长出值钱的菌子。”他抬头望向远处,明年这里将扩种到50栋棚,灵芝菇、羊肚菌、黑皮鸡枞轮茬种植,年产值有望突破500万元。

暮色渐沉,最后一筐灵芝菇装车完毕。车灯划破山村的夜,载着“菌中花”驶向城市的餐桌,也载着北山村的希望驶向更远的远方。